Каждый день мы замечаем изменения природы: как появляются первые ростки, как реки становятся более полноводными или, наоборот, мелеют, как постепенно Солнце поднимается всё выше и становится теплее, спеет урожай, ветер становится всё «злее», природа «засыпает», вместо дождя идёт снег… Для этого не нужны какие-то специальные сложные приборы. Мы даже можем припомнить, как отличался один сезон от того, что был годом или даже несколькими годами ранее. Был ли он холоднее, засушливее. Но глобальные изменения климата отследить не так просто, в особенности, когда речь идёт о различии всего на 1-2°С. В действительности ли происходит глобальное потепление климата? Как учёные это определили? Какова роль парниковых газов в изменении климата? Об этом – в интервью с научным руководителем Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, профессором Сергеем Михайловичем Семеновым.

Учёные заметили, что климат меняется всё более стремительно, но как мы знаем, в истории уже были значительные изменения климата. Результат одного из них – на Земле больше не осталось мамонтов. Почему климат менялся ранее и почему учёные пришли к выводу, что климатические изменения сегодня – антропогенные?

Давайте для начала определим, что значит ранее, например – за последний миллион лет. В этот миллион лет действовали и продолжают действовать естественные факторы изменения климата. Самые короткие – это внутренние колебания в климатической системе Земли, например, явления типа Эль-Ниньо. Их цикл длится несколько лет. А есть циклические колебания с продолжительностью примерно в сто тысяч лет и чуть больше. Это так называемые циклы Миланковича. Они определяются колебаниями параметров орбиты Земли вокруг Солнца. Это приводит к тому, что возникают колебания потока солнечной энергии, поглощаемой земной системой. Эти колебания всегда были и всегда будут. Они вызывают естественные колебания климата, но ненаправленные. Они в среднем ни восходящие, ни нисходящие. Они колебательные, как синус.

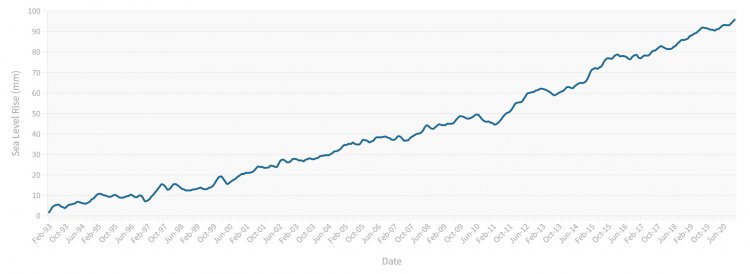

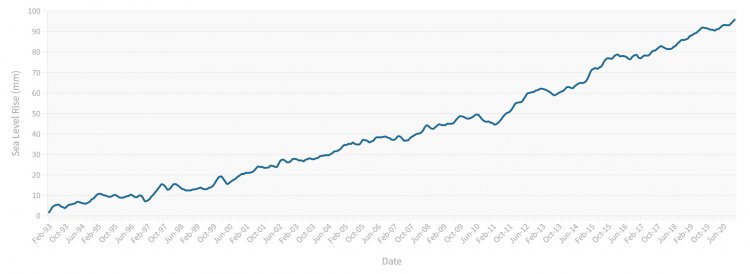

Иллюстрация повышения уровня моря с 1993 по 2020 год ежегодно в среднем на 3,29 (+/-0,3) мм. Источник: public.wmo.int

Иллюстрация повышения уровня моря с 1993 по 2020 год ежегодно в среднем на 3,29 (+/-0,3) мм. Источник: public.wmo.int

Ещё у нас есть, как известно, антропогенные изменения климата. Эти антропогенные изменения климата вызваны экономическим развитием. Они связаны с тем, что в процессе экономического развития мы сжигаем ископаемое органическое топливо – нефть, уголь, газ – и обогащаем атмосферу парниковыми газами. Это однонаправленный, не колебательный процесс. Чем больше мы сжигаем, тем больше теплеет, тем сильнее меняется климат.

Как учёные догадались, что теперешние изменения климата антропогенные? Изменения сегодня – смесь антропогенных и естественных изменений. Если попытаться прогнозировать «задним числом» климат XX столетия только при помощи естественных колебаний и получить некоторую кривую изменений, скажем, средней глобальной температуры, а потом сравнить её с тем, что, фактически, наблюдали на метеорологических станциях, то получатся расхождения. Эти кривые не будут похожи. А если включить в расчёт антропогенное влияние на климатическую систему, то сходство будет значительное. В общих чертах в этом и состоит обоснование наличия сильного антропогенного влияния на современный климат.

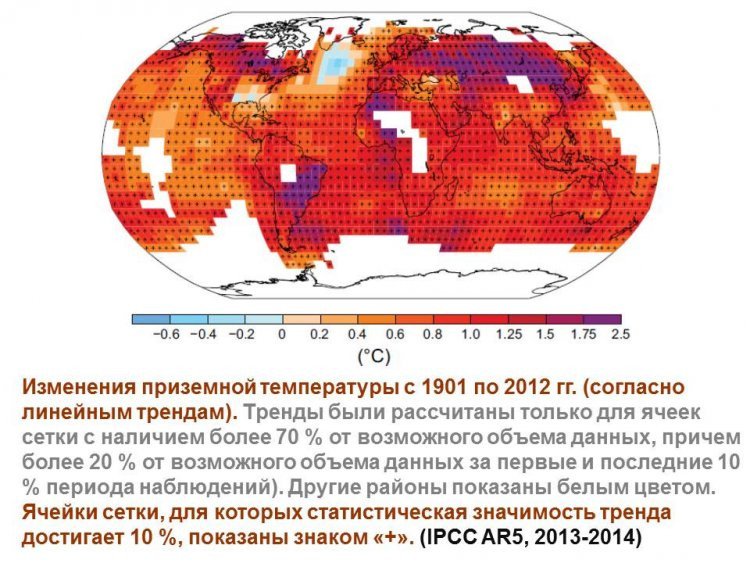

Сергей Михайлович, везде ли наблюдают изменения климата? И зависят ли различия от мест? Может быть, где-то происходят бОльшие изменения?

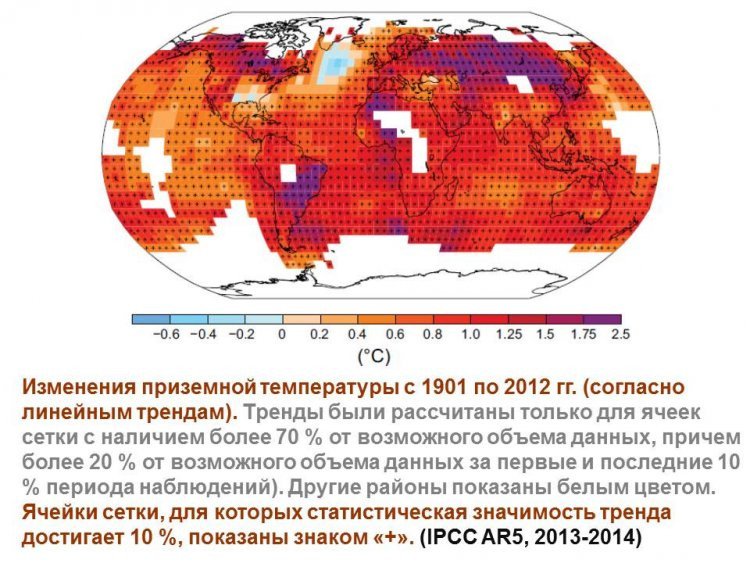

Да, действительно, изменения климата, в частности, потепление, неоднородно в пространстве. Где-то теплеет быстрее, где-то теплеет медленнее. В некоторых местах даже временно холодает. Происходит это потому, что земная поверхность неоднородна.

Механизм антропогенного потепления из-за обогащения атмосферы парниковыми газами состоит в частности в том, что увеличивается поток инфракрасного излучения от атмосферы к земной поверхности вследствие того, что в атмосфере становится больше парниковых газов. Это – антропогенное усиление парникового эффекта. Поверхность Земли неоднородна, и поэтому та прибавка к поглощенной энергии по-разному расходуется. На суше она в значительной степени расходуется на потепление, нагревание. А в океане она расходуется также и на испарение, и это довольно значительный расход энергии. Поэтому океан теплеет значительно медленнее, чем теплеет суша.

Есть и другие причины. Везде из-за усиления парникового эффекта, из-за обогащения атмосферы парниковыми газами земная поверхность поглощает больше энергии. Но ещё существует перенос энергии внутри климатической системы, скажем, в Северном полушарии – меридиональный перенос из низких широт в высокие. Поэтому в Арктике происходит усиление потепления, перенос дополнительного тепла из низких широт в Арктику. Там больше теплеет, чем в низких широтах. Это – одна из причин большего потепления в высоких широтах.

Неоднородное изменение климата от -0.6 до 2.5 °C. Иллюстрация из презентации С.М. Семенова

Имеются и другие причины. Естественное потепление (или изменение климата) неоднородно в пространстве. В разных регионах существуют несовпадающие друг с другом по фазе потепления, иногда и временное похолодание, как, например, сейчас в Северной Атлантике. То, что мы наблюдаем – это смесь двух процессов: однонаправленного антропогенного потепления и естественных колебаний, которые разные в разных точках земной поверхности.

Например, Северная Атлантика находится под влиянием сильного естественного процесса – переноса тепла с Гольфстримом. Гольфстрим переносит то больше тепла, то меньше. На фоне этих естественных колебаний получается, что сумма естественных и антропогенных факторов то приводит к усилению потепления, то к его замедлению, то даже к временному похолоданию.

А как сейчас животные реагируют на эти изменения. На них влияют климатические изменения?

Наибольшие изменения климата происходят в Арктике, где обитают белые медведи. Из-за таяния льдов белые медведи не могут добраться до мест, где обычно добывают пищу и подходят к местам, где живут люди. В 2019 году 56 медведей подошли к чукотскому поселку Рыркайпий.

Источник фото: gismeteo.kz

Конечно, влияют. Разумеется, всё живое на Земле очень сильно зависит от климата. И те процессы, которые происходят, скажем, фотосинтез растений – базовый процесс, в ходе которого образуется первичная продукция, – и распад мёртвого органического вещества, и многие другие процессы зависят от климата. Но биосфера – это очень гибкая система с многочисленными запасными связями, многими дублированиями в силу большого её разнообразия. Из-за изменения климата некоторые экосистемы, особенно находящиеся в уникальных условиях, некоторые виды, особенно редкие, обитающие в уникальных условиях, могут быть утрачены. Но говорить о какой-то угрозе биосфере в целом – не стоит. Я думаю, что она достаточно устойчива и до сих пор имеет достаточные возможности адаптироваться.

То есть человек не рискует остаться в полном одиночестве на планете?

Пока такого риска не наблюдается.

Большое влияние на изменения климата оказывают парниковые газы. У них одинаковая способность изменять климат, или какие-то в этом отношении более эффективны, а какие-то действуют слабее?

Они имеют специфическую эффективность. Парниковые газы, которые в массе выбрасываются в атмосферу в ходе хозяйственной деятельности человека, это, прежде всего, углекислый газ, метан, закись азота. Из них самым «мощным» парниковым газом считают закись азота, затем следует метан, далее – углекислый газ. Это в расчёте на одну тонну выброшенного в атмосферу вещества. Но абсолютный эффект гораздо больше от углекислого газа, поскольку его выбросов больше всего. Вклад остальных газов тоже существенен. Сейчас проблема метана начинает рассматриваться как всё более и более приоритетная.

Один из известнейших поглотителей парниковых газов – лес. Путём объединения спутниковых данных с данными мониторинга на местах исследований ЮНЕСКО совместно с коллегами выявили, что некоторые леса выбрасывают больше углерода, чем поглощают. Как такое возможно?

В каждой лесной экосистеме идут два процесса: первый – поглощение углекислого газа из атмосферы в ходе фотосинтеза и образования первичной продукции. То есть углерод, который был в атмосфере в составе углекислого газа, CO2, постепенно встраивается в ткань растения. Образуются новые листья, ветви, ствол, корни и так далее. Есть второй процесс – отмирание и разложение всего этого. При разложении (при измельчении животными, разложении бактериями) в конце концов получаются вода и углекислый газ. Это – процесс распада.

В докладе ЮНЕСКО сказано, что в 10 из 257 охраняемых лесов выделение углерода оказалось выше, чем поглощение. Причина - засуха и пожары. Чтобы леса работали "эффективно", необходим уход и более быстрое реагирование при пожарах, чтобы они не успевали распространиться.Источник фото: whc.unesco.org

У молодых лесов превалирует процесс поглощения, а распад незначителен. И так происходит до достижения лесами «зрелого» возраста. По достижению «зрелого» возраста, поглощение примерно уравновешено выделением из лесной экосистемы. То есть в год на гектар поглощается примерно столько, сколько выделяется. Затем лес становится старым и происходит процесс распада. Поглощается меньше, а выделяется больше. При этом, если говорить о наших бореальных лесах, там становится много погибших сухих деревьев. Это пожароопасная ситуация. И тогда этот распад может случиться рывком. Во время крупного пожара выделяется очень много углекислого газа. Это и сгоревшая биомасса наземных частей растений, и тот углекислый газ, который выделяется из почвы, когда начинают разлагаться те части растений, которые находились под поверхностью земли. Выделяется при пожарах и метан.

Так что молодые леса могут, в основном, поглощать углекислый газ, а леса «преклонного» возраста, в основном, его выделяют. Причём соотношение этих процессов – температурозависимое. При повышении глобальной температуры, процесс разложения начинает активизироваться. То есть леса – 70-летние, 100-летние бореальные леса – могут становиться источниками углерода, хотя до сих пор являются поглотителями.

В таком случае, если есть такая опасность, что леса будут выделять углекислый газ, может быть, легче посадить новые леса, и они будут более эффективны?

У вас замечательная инженерная идея. И она много раз высказывалась. Это возможно при наличии свободных земельных ресурсов, которые есть далеко не во всех странах. Например, где-нибудь в Чехии свободных земельных ресурсов, полагаю, уже просто нет. Вся земля использована с хозяйственными, рекреационными, заповедными целями. В России такие земли пока есть.

Конечно, можно сажать молодые леса. Эти молодые леса будут поглощать углекислый газ. Мы таким образом организуем сток углекислого газа из атмосферы. Возникает законный вопрос: когда они станут взрослыми, «зрелыми» лесами, куда нам всё это девать? Если мы попробуем это сжечь, то это уловленное CO2 опять выделится в атмосферу. Мы можем попробовать сделать деревянные дома и мебель из этого, но надо ли нам столько деревянных домов и мебели? Это вопрос совершенно неясный. Поэтому вопрос: как законсервировать выращенную древесину?

Таким образом, идея сажать молодые леса, потом их срубать, древесину консервировать, чтобы оттуда не выделялся углекислый газ, чтобы она не разлагалась, и опять сажать новые леса и так далее сама по себе неплохая. Допустим даже, что это обеспечено финансами и земельными ресурсами. Но как организовать "склады" для срубленных нами деревьев? Без этого CO2 опять будет выделяться в атмосферу. Боюсь, что этот вопрос в инженерном плане пока не решенный. Есть идеи что-то из этой древесины делать, но куда её всю использовать, я пока об этом не слышал.

А если какой-то небольшой лес посадить рядом с заводом, будет ли он эффективно поглощать выбросы, которые завод выделяет, или этого будет недостаточно?

Во-первых, этот лес не обязательно сажать рядом с заводом. Выбросы завода попадают в глобальный «пул» углекислого газа, CO2. Дело в том, что углекислый газ хорошо перемешивается в атмосфере. Поэтому, если вы выбрасываете в заданной точке тонну углекислого газа, то она быстро «размазывается» по атмосфере Земли. Также, если вы отберете оттуда одну тонну, то уменьшение его количества в атмосфере скажется на всей атмосфере довольно быстро.

Так что это хорошая идея, что завод, который выбрасывает CO2 за это высаживает лес, который в идеале должен забирать из атмосферы столько же углекислого газа, сколько выбрасывает завод. Получается нулевой баланс. Завод работает, атмосфера не обогащается углекислым газом, климат не меняется. Вклад в изменение климата не осуществляется… Но возникает всё та же проблема свободных земель. В некоторых странах, например, в Нидерландах, практически нет свободных земель. Они все либо в частном, либо в государственном владении, используются с какими-то общественными или частными целями. Конечно, можно попробовать сажать лес не у себя в стране, а в другой стране. Но это требует специальных соглашений, договорённости между странами. Поэтому это не такой простой вопрос.

Во-вторых, когда завод осуществит свой план и будет дополнительно сажать тот лес, возникнет вопрос, который я уже затрагивал. Лес постепенно станет не молодым, а «зрелым». Он перестанет поглощать углекислый газ. Его надо бы заменить на молодой. А куда девать тот, который вырос? Что из него делать? Эта проблема остаётся.

Так что теоретически это хорошая мысль, но как её правильно осуществить практически – над этим надо ещё работать.

А что помимо леса может эффективно поглощать парниковые газы?

Углекислый газ эффективно растворяется в океанской воде. Как известно, в океанской воде, в верхнем слое, тоже находятся свои растения. Прежде всего, фитопланктон. Один из основных «стоков» углекислого газа – механизм его поглощения при фотосинтезе фитопланктоном, микроводорослями. Потом эти микроводоросли отмирают, оседают на дно и там, частично, происходит переход их мертвого органического вещества в такую форму, что углерод выделяться оттуда не будет (в обозримом будущем). Но, к сожалению, бОльшая часть отмершей массы микроводорослей, фитопланктона, разлагается с эффективным выделением CO2. То есть ручеек оседающей на океанское дно массы, из которой не выделяется углерод, очень маленький. Для примера могу сказать. Во всём Мировом океане содержится 38 тысяч гигатонн (гигатонна – 1 миллиард тонн) углерода. А «надолго» на дно уходит в год не более одной гигатонны. Представляете, сколько лет подряд нужно выводить углерод из океана, чтобы он весь вывелся? Это сотни тысяч лет! Поэтому, к величайшему сожалению, цикл углерода, связанный с CO2, на таких временах, как наша жизнь, 100-200 лет и даже тысячи лет практически замкнут. Но исторически, конечно, стоит на это смотреть и учитывать это. Проблема в том, что вывод «надолго» CO2 из атмосферы в океан и в наземные системы очень медленный.

Сергей Михайлович Семенов.Фото: Николай Малахин / Научная Россия

Метан выделяется в атмосферу по естественным причинам, скажем, из болот, и по антропогенным причинам, например, при животноводстве. Нидерланды – крупнейший эмиттер метана, потому что там огромное животноводство. В частности, производство свинины и так далее.

Метан разрушается в атмосфере в ходе химических реакций. В основном, в нижней атмосфере – тропосфере, на высоте до 10 километров, за счёт реакции с гидроксил-радикалом. Сделать так, чтобы глобально гидроксил-радикала стало больше в атмосфере, инженерными способами мы пока не можем. Поэтому, вопрос о том, как искусственным образом уменьшать содержание метана в атмосфере пока не стоит.

А как сделать так, чтобы меньше выбрасывать метана в атмосферу в ходе хозяйственной деятельности – об этом разговоры идут. При этом, в основном, разговоры идут по той линии, что нужно снижать потребление мяса, поскольку при производстве мяса выделяется много метана за счёт ферментации в желудках животных. Выделяется метан и при лесных пожарах. С лесными пожарами нужно как-то научиться бороться. Пожалуй, это, пока, единственные два пути, которые могут уменьшить антропогенную эмиссию метана в атмосферу.

Что касается эмиссии закиси азота, то основной причиной этой эмиссии является массовое применение азотных удобрений в сельском хозяйстве, внесение их в почву. Здесь, конечно, возникают некие проблемы. А именно, использование азотных удобрений приводит к тому, что сельскохозяйственная продуктивность резко возрастает, и их применение, наряду с применением пестицидов, привело к тому, что, например, и в Индии, и в Китае производство сельскохозяйственной продукции в растениеводстве резко возросло за последние десятилетия. И в Индии, например, почти прекратилось такое явление, как смертность от голодания, что, конечно, очень важно. Поэтому просто призывать прекратить применение азотных удобрений – очень сложно, особенно, в странах с миллиардным населением.

Так что эффективно бороться с выбросами метана и закиси азота возможно: для метана, например, путём сокращения потребления человечеством продукции животноводства, а для закиси азота – лишь путём более эффективного применения азотных удобрений

Не думала, что это что-то научно-обоснованное.

Вообще, всяческая экономия ресурсов, меньшее потребление, как правило, способствуют сдерживанию выбросов парниковых газов. Я считаю, что XX век, в особенности вторая половина, – время "безумного потребления" в странах, которые достигли достаточного уровня экономического развития. В принципе, жить более рационально, скромно, во всяком случае, не позволять себе явно лишнего – правильные призывы. В особенности это касается потребления энергии. Даже простыми способами экономии энергии можно сократить потребление энергии примерно на 10%, и это значительно сократит выбросы парниковых газов.

Что человеку остаётся сделать, чтобы остановить изменения климата, если не прибегать к каким-то жестким мерам по уменьшению производства животноводства, сельского хозяйства? Или остаётся только адаптироваться?

Как я уже говорил, причина современного потепления не на 100%, но в значительной степени, на 90% и чуть более – обогащение атмосферы парниковыми газами в ходе хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность нам нужна для обеспечения жизни, с этим ничего не сделаешь. Поэтому правильный вопрос – нельзя ли сделать так, чтобы мы в ходе хозяйственной деятельности меньше выбрасывали в атмосферу парниковых газов?

Низкоуглеродный характер атомной энергетики в России могут подтвердить законодательно уже в 2022 году. В Китае атомная энергетика уже официально признана "зеленой", за этот статус для атомной энергетики выступают и представители ряда стран Евросоюза, Англии, США. Источник информации: rosatom.ru. Фото: атомная электростанция. 1prime.ru

Фото: атомная электростанция. 1prime.ru

Прежде всего, надо экономить энергию, а также использовать другие, чистые виды энергии, не связанные со сжиганием ископаемого органического топлива. В этом смысле чистыми видами энергии называются возобновляемые источники энергии – ветровая, солнечная энергия, термальная, а также атомная энергия. Как вы знаете, использование атомной энергии связано с некоторыми дополнительными рисками. Существует много публикаций, в которых говорят о том, что современные ядерные реакторы в значительной степени более надёжны, чем те, которые были 40 лет назад. Будем на это надеяться. Во всяком случае, такие страны, как Россия и Франция, используют ядерную энергию в своей экономике довольно эффективно.

Что касается возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой, термальной и других, то, конечно, это пока используется для очень частных, незначительных нужд. Например, можно сделать такую конструкцию жилого дома, что солнечные лучи будут в бОльшей степени его отапливать. То есть нам не обязательно иметь централизованное отопление в некоторых районах страны. Использование ветряков в некоторых районах, в основном, на морском побережье, где есть ветровые ресурсы, – это возможно. Правда, на арктическом побережье много ветровой энергии, зато мало экономических объектов, на которых можно использовать такую энергию. Возникает также вопрос: ветряки – нерегулярное поступление энергии, ветер то есть, то его нет, т.е. нужны какие-то накопители. Тут очень много проблем.

То, о чём все говорят – электромобили, электробусы вместо автобусов… Эти электробусы имеют аккумуляторы, которые надо заряжать, то есть энергия всё равно нужна. Если эту энергию брать из чистых источников, это замечательно и не приводит к дополнительным выбросам парниковых газов. А если они заряжаются энергией, которая выработана на тех же тепловых электростанциях, то это ничего не даёт. То выбрасывал автомобиль, а то будет выбрасывать тепловая электростанция, которая снабжает энергией этот самый автомобиль. Поэтому нужно всё это тщательно считать, и, к сожалению, возобновляемые источники энергии в ближайшее время не смогут заменить традиционные источники энергии.

Конечно, надо двигаться в этом направлении и что-то пытаться делать. Это задача научная, инженерная, и нужно послушать специалистов-энергетиков в этой области, на какой стадии находятся соответствующие разработки.

Адаптация – лишь приспособление к последствиям изменения климата, но адаптацией нельзя бороться с самими изменениями климата. Есть такие случаи, когда адаптация помочь не может. Например, все понимают, что строительство дамб возможно до определённой высоты. Если будет значительный подъём уровня Мирового океана, дамба как инженерное сооружение, по-видимому, уже не поможет. Она просто не сможет это сдерживать. У адаптации есть свои границы.

Изменение климата – реальная и глобальная проблема. Глобальная, в частности, в том смысле, что её невозможно решить усилиями одной страны. Если немного утрировать, представим, что Швеция захочет решить проблему климата на своей территории только своими усилиями. Скажут: давайте будем ездить только на велосипедах; не будет автомобилей – не будет и соответствующих выбросов парниковых газов. Решит ли это проблему Швеции? Нет, это ни к чему не приведёт, так как парниковые газы хорошо перемешиваются в атмосфере и из других стран они придут очень быстро, буквально за какой-то месяц, даже меньше. То же самое и Россия. Вклад Российской Федерации в мировые выбросы – около 5%. И, вообще говоря, есть эти 5% или нет, ничего в глобальном климате особо не меняет. Попытка уменьшить потепление в России путём экономии и невыбрасывания этих 5% бессмысленна, поскольку парниковые газы придут с территорий других стран. Глобальный пул углерода, глобальный запас углерода – глобальная проблема. Проблему изменения глобального климата можно решить только усилиями всех стран вместе.

Ссылка: https://scientificrussia.ru/articles/globalnyj-pul-parnikovyh-gazov-intervu-s-professorom-sm-semenovym