Наука и жизнь: Солнце оказалось спокойнее своих «родственников»

Исследование 369 похожих на Солнце звёзд показывает, что изменения яркости нашего светила по сравнению с ними более слабые, но будет ли так всегда?

Солнце постоянно меняется. Наверное, все знают об 11-летнем цикле солнечной активности, солнечных пятнах, свидетельствующих о магнитной активности светила, и вспышках на нём, вызывающих магнитные бури на Земле. Однако, как оказалось, по космическим меркам Солнце необычайно постоянно. К такому выводу пришли астрономы из Института исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS) и их коллеги, впервые сравнив Солнце с 369 другими звездами с похожими свойствами. Большинство из них показали гораздо более сильные изменения. О результатах исследователи рассказали в журнале Science.

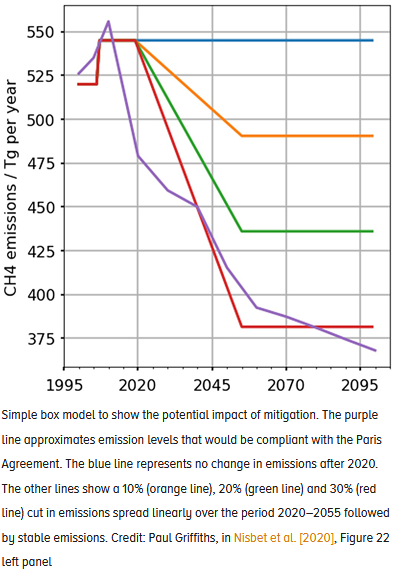

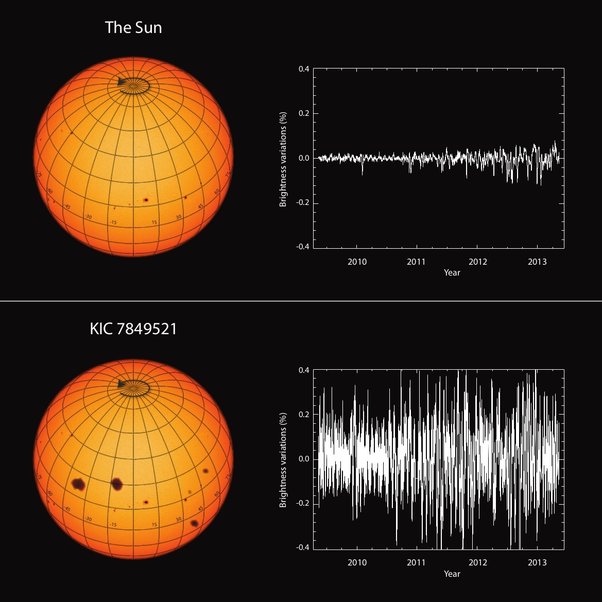

Сравнение изменений со временем яркости Солнца (вверху) и типичной Солнцеобразной звезды. Видно, насколько Солнце спокойнее (MPS / hormesdesign.de).

Возникает важный вопрос о том, является ли «слабость» Солнца его основной чертой, или наша звезда в течение по крайней мере нескольких тысячелетий просто переживала необычайно спокойную фазу? А уровень его активности изменяется в течение многих тысяч или даже миллионов лет

За последние тысячелетия степень изменения солнечной активности, и, соответственно, яркость солнца, может быть реконструирована различными методами. Так, с 1610 года имеются достоверные записи о солнечных пятнах. Распределение радиоактивных изотопов углерода и бериллия по кольцам деревьев и слоям ледяных кернов (образцов льда, сформировавшегося в ледниках за многие годы) позволяет сделать выводы об уровне солнечной активности за последние 9000 лет. За этот период времени исследователи обнаружили регулярно повторяющиеся колебания солнечной активности по величине сопоставимые с теми, какие непосредственно наблюдались в последние десятилетия. Однако, по сравнению с почти 4,6 миллиардами лет всей продолжительности жизни Солнца, 9000 лет это мгновение.

Поскольку невозможно определить, насколько активно Солнце было в первобытные времена, астрономы решили выяснить, ведет ли себя Солнце «нормально» по сравнению с другими звездами. Для этого они отобрали звезды, которые по своим свойствам напоминают Солнце. Помимо температуры поверхности, возраста и доли элементов, более тяжелых, чем водород и гелий, исследователи, прежде всего, смотрели на период вращения.

Скорость, с которой звезда вращается вокруг своей оси, является критически важным параметром. Ведь именно вращение звезды приводит к созданию ее магнитного поля, которое служит движущей силой, ответственной за все колебания активности. Состояние магнитного поля определяет, как часто Солнце испускает высокоэнергичное излучение и выбрасывает с высокой скоростью в космос частицы и облака плазмы во время сильных извержений.

Для выбора кандидатов исследователи воспользовались данными измерений космического телескопа «Кеплер» (НАСА), который зафиксировал флуктуации яркости приблизительно 150 000 звезд главной последовательности (то есть тех, которые находятся в середине их времени жизни) с 2009 по 2013 год. Из этого огромного набора они выбрали те звезды, которые вращаются один раз вокруг своей оси в течение 20-30 дней. Напомним, Солнцу для этого нужно около 24,5 дня. Исследователи смогли дополнительно сократить эту выборку, используя данные европейского космического телескопа Gaia. В итоге осталось 369 звезд, которые также напоминают Солнце по другим основным свойствам.

Точный анализ изменения яркости этих звезд с 2009 по 2013 год показал, что они демонстрируют гораздо большие колебания яркости, чем наше светило. В то время как между максимумом и минимумом активности солнечное излучение колебалось в среднем всего на 0,07 процента, у других звёзд разница была примерно в пять раз больше. По собственному признанию, авторы работы были очень удивлены тем, что большинство похожих на Солнце звезд гораздо более активно, чем Солнце.

Однако невозможно точно определить период вращения всех звезд, наблюдаемых телескопом Кеплера. Чтобы сделать это, астрономы должны найти определенные периодически повторяющиеся провалы в светимости звезды. Эти провалы связаны со звездными пятнами, которые, периодически появляясь в поле зрения телескопа из-за вращения звезды, затемняют её поверхность. Однако для многих звезд такие периодические потемнения не могут быть обнаружены, поскольку они теряются в шуме измеренных данных и в перекрывающих колебаниях яркости другой природы. Если смотреть через телескоп Кеплера на Солнце, то можно не обнаружить период его вращения.

Поэтому исследователи также изучили более 2500 похожих на Солнце звезд с неизвестными периодами вращения. И оказалось, что их яркость колебалась намного меньше, чем у первой группы.

Эти результаты допускают две интерпретации. Возможно, существует какое-то фундаментальное различие между звездами с известным и неизвестным периодом вращения. Также возможно, что звезды с известными и подобными Солнцу периодами вращения показывают нам диапазон колебаний активности, на которые способно наше Солнце. Это означает, что наша звезда была необычайно слаба в течение последних 9000 лет, а на очень больших временных масштабах также возможны интервалы с гораздо большими колебаниями.

Однако пока нет причин для беспокойства. В обозримом будущем нет никаких признаков возникновения солнечной «гиперактивности». Напротив: в течение последнего десятилетия Солнце проявляло себя довольно слабо, даже по своим низким стандартам. Так что поведение Солнца скоро не изменится.

Ссылка: https://www.nkj.ru/news/38680/