Сотни миллионов людей не имеют доступа к безопасной воде и санитарии. Изменит ли что-нибудь первая за почти 50 лет конференция ООН по водным ресурсам?

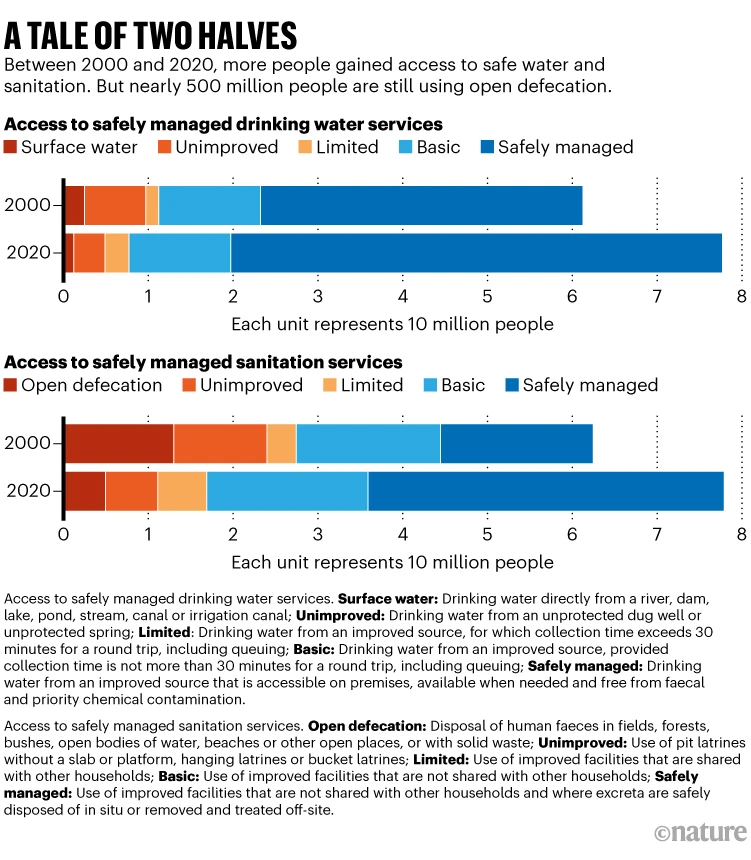

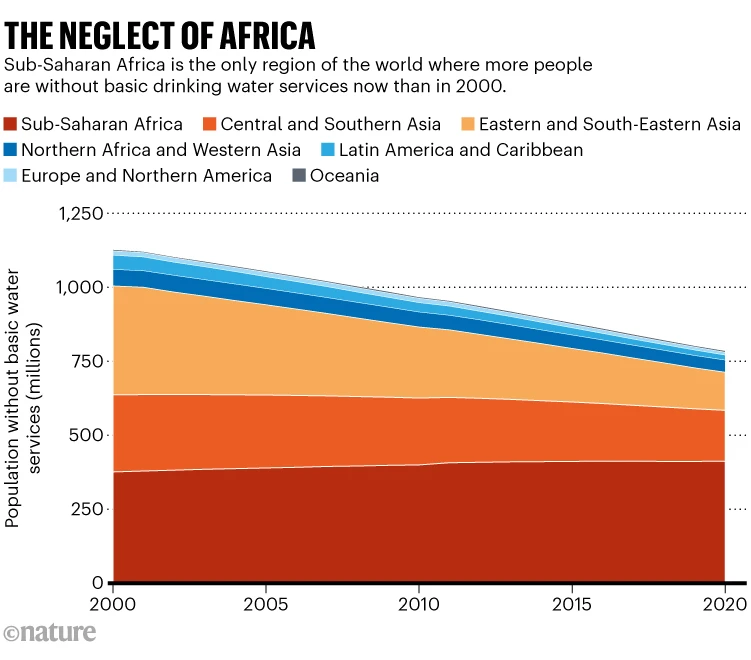

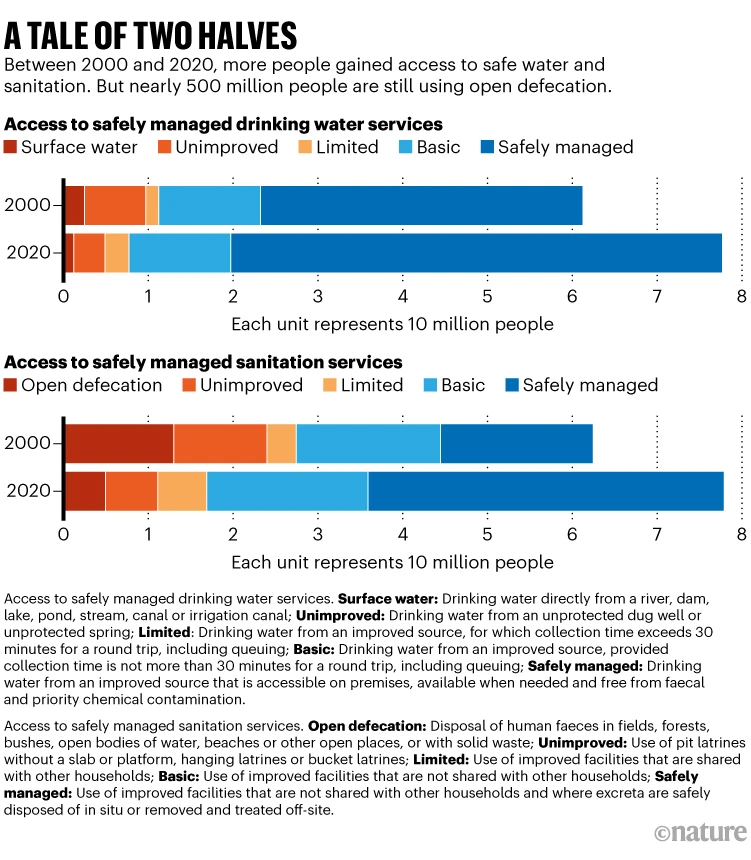

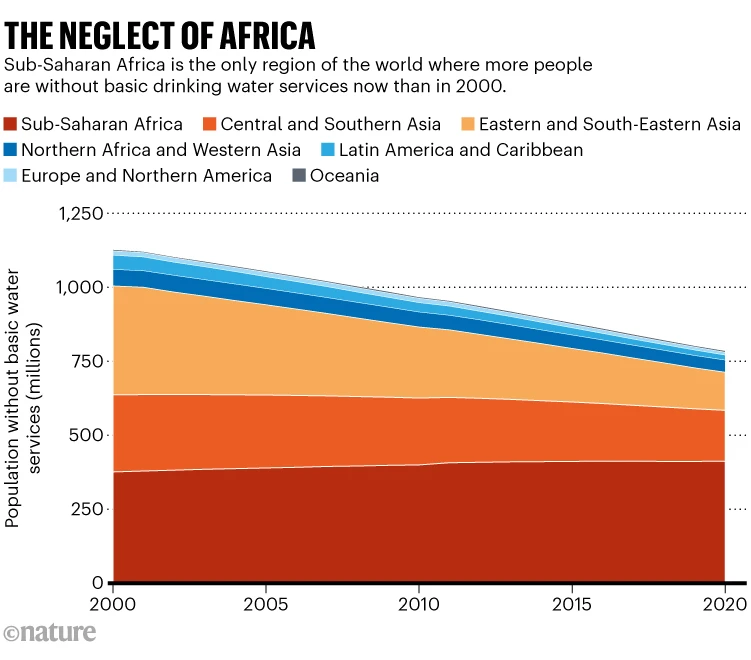

Завтра начинается конференция ООН по водным ресурсам. Трёхдневное мероприятие, организованное совместно Нидерландами и Таджикистаном, пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и станет первым подобным мероприятием почти за полвека. За это время всё большее число людей во всём мире получили доступ к безопасной воде и санитарии (см. «A Tale of two halves») — за исключением стран Африки к югу от Сахары (см. «The neglect of Africa»), где число людей без доступа к безопасной питьевой воде больше, чем в 2000 году. Во всём мире около 500 миллионов человек вынуждены прибегать к открытой дефекации, а ещё миллионы зависят от источников загрязнённой воды. Может ли эта конференция что-то изяменить?

Почему Организации Объединённых Наций потребовалось 46 лет, чтобы организовать конференцию, посвящённую воде?

Самый простой ответ заключается в том, что вода (как отдельная тема) не занимала приоритетного места в международной политике устойчивого развития — по крайней мере, до сих пор, — говорит Рэйчел Макдоннелл (Rachael McDonnell), заместитель генерального директора по исследованиям в целях развития в Международном институте управления водными ресурсами, базирующемся в Риме. Первая конференция ООН по водным ресурсам состоялась в Мар-дель-Плата, Аргентина, в 1977 г. Представители 118 стран и территорий встретились в течение 12 дней и приняли План действий, в котором рекомендовалось, чтобы страны достигли всеобщего доступа к чистой воде и санитарии к 1990 году, чтобы избежать глобального водного кризиса к концу ХХ века. Несколько стран с низким доходом обратились за финансовой поддержкой, но получили отказ, и вместо этого было предложено исследование о том, как финансировать водные проекты, о чём сообщал журнал Nature в то время. В 2015 году международное сообщество поставило цель к 2030 году (в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, ЦУР) по обеспечению всех чистой водой и санитарией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского агентства ООН ЮНИСЕФ, по состоянию на 2020 год около двух миллиардов человек всё ещё не имели дома безопасной питьевой воды, а около трети людей не имели дома элементарных приспособлений для мытья рук. При нынешних темпах улучшения ситуации к 2030 году 1,6 миллиарда человек по-прежнему не будут иметь доступа к безопасной питьевой воде дома.

Вода не была приоритетом ни на конференции ООН по продовольственной безопасности в сентябре 2021 года, ни на прошлогодней COP27 по климату в Египте, говорит Хенк Овинк (Henk Ovink), специальный посланник Нидерландов по международным водным вопросам. Вода должна занять прочное место в любом последующем процессе ООН, подчёркивает он. К ним относятся Момент подведения итогов продовольственных систем ООН, который пройдёт в Риме в июле, Саммит ЦУР в сентябре в Нью-Йорке и COP28 в Дубае в ноябре. «Мы не можем ждать ещё 46 лет, потому что то, что происходит сейчас, просто ужасно, и будет только хуже», — говорит Макдоннелл.

Где кризис в его худшем проявлении?

Водный кризис наиболее остро ощущается в странах с низким уровнем доходов — например, по оценкам, 70% населения стран Африки к югу от Сахары не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

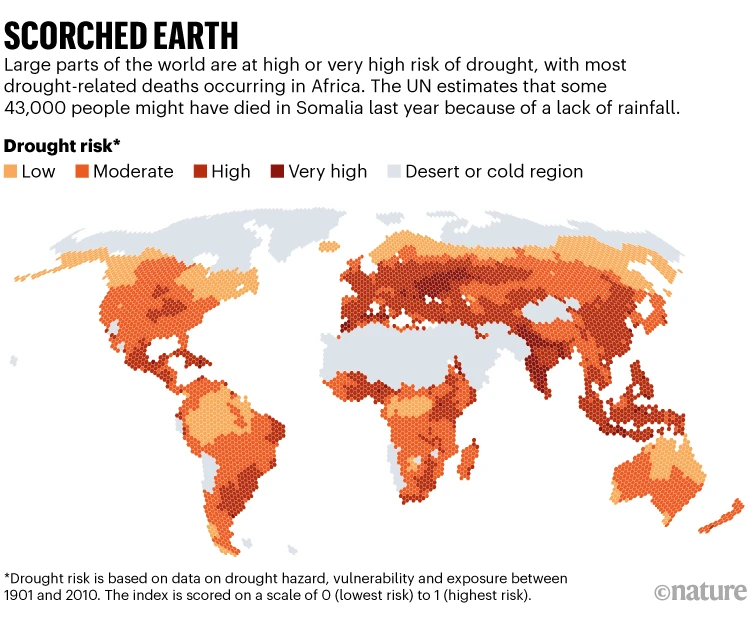

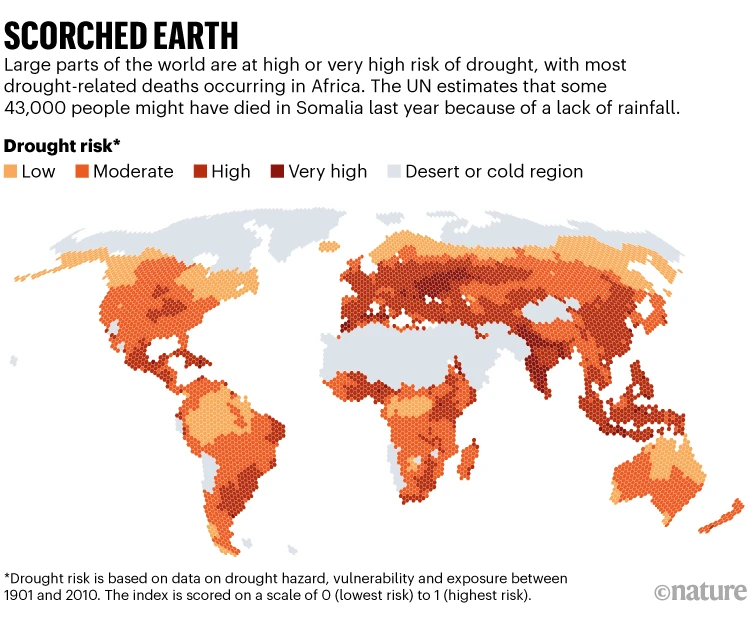

Конференция должна уделить первоочередное внимание решению проблемы отсутствия водной безопасности в уязвимых сообществах, а также в конфликтных и постконфликтных ситуациях, говорит Кэрол Черфейн (Carol Cherfane), директор Арабского центра политики в области изменения климата, аналитического центра, связанного с ООН, базирующегося в Бейруте. В отчёте, опубликованном на этой неделе ЮНИСЕФ и ВОЗ, говорится, что в прошлом году от засухи в Сомали могло погибнуть до 43 000 человек (см. «Scorched Earth»)

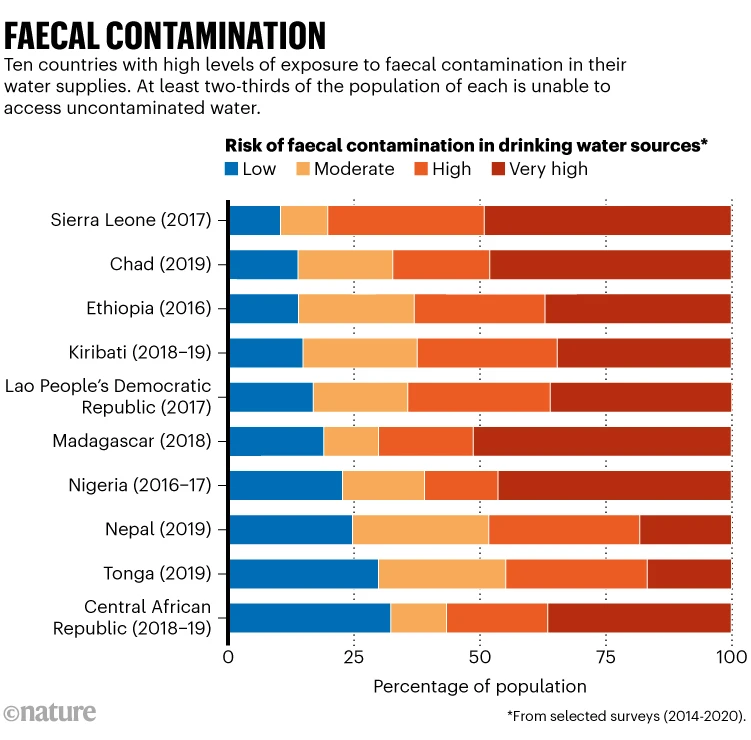

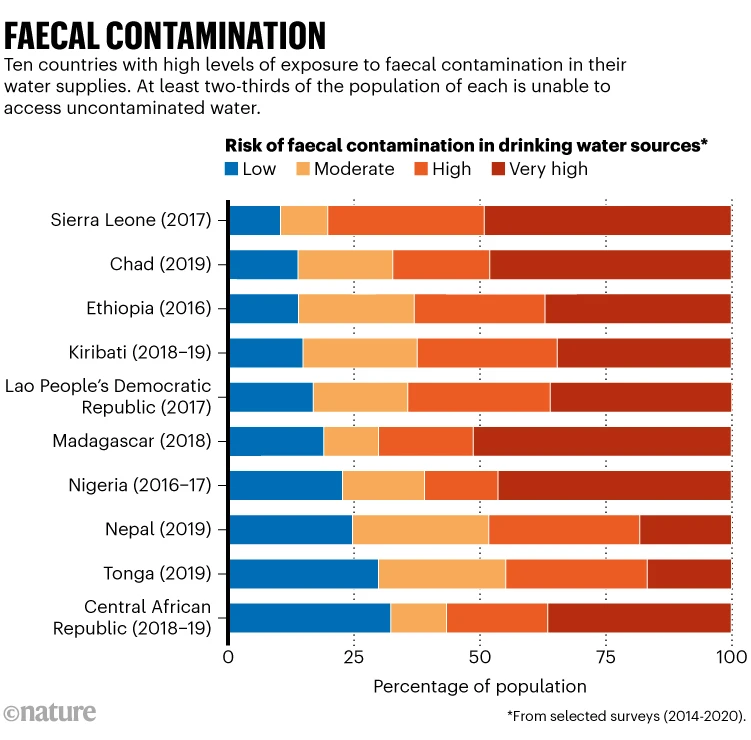

Обеспечение лучшего доступа к воде для здравоохранения и санитарии является ещё одним неотложным приоритетом. У слишком многих людей нет другого выбора, кроме как использовать заражённую воду (см. «Faecal contamination»). В 2021 году каждое десятое медицинское учреждение в мире не имело санитарно-гигиенических услуг, и около 857 миллионов человек не имели доступа к водоснабжению в своих медицинских учреждениях, согласно более раннему совместному отчёту, также подготовленному ВОЗ и ЮНИСЕФ, в котором обобщаются данные о воде и санитарии за 20 лет.

На конференции также будет обсуждаться план более эффективного общения между странами, которые совместно используют свои водные ресурсы. Коалиция по трансграничному водному сотрудничеству была создана в парижской штаб-квартире научного агентства ООН ЮНЕСКО в конце прошлого года. Это будет особенно важно для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Около двух третей «водных ресурсов арабских государств текут из-за пределов их национальных границ», — говорит Черфейн. «Трансграничный бассейновый подход очень важен не как инструмент создания конфликтов, а как инструмент создания возможностей для разговоров, сотрудничества и координации».

Как изменение климата влияет на водные ресурсы?

Согласно последнему (шестому) оценочному отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованному на этой неделе, около половины населения мира уже подвергается риску острой нехватки воды по крайней мере в течение некоторого времени. Это число, вероятно, увеличится из-за последствий изменения климата, таких как обильные осадки, наводнения, засухи и лесные пожары. Если глобальные температуры превысят доиндустриальные температуры на 1,5°C, ожидается, что экстремальная сельскохозяйственная засуха (почвенная влажность) будет в два раза более вероятной во многих частях мира.

Приведёт ли конференция к заключению юридически обязывающего водного договора?

Конференция подготовит «программу действий по водным ресурсам». Но это потребует «добровольных обязательств», говорит Макдоннелл. «Нет ничего обязывающего, нет эквивалента Парижскому [климатическому] соглашению». Более того, нет ведущего органа ООН, ответственного за реализацию и мониторинг прогресса в достижении всех ЦУР, связанных с водными ресурсами. «Конференция оказалась в институциональной пустоте. Хотя мы сейчас очень заняты водной конференцией, мы не очень заняты водой», — говорит Овинк.

Но создание нового договора или институционального органа ООН займёт много лет. Вместо этого делегаты будут призывать к тому, чтобы водные ресурсы были приоритетными в существующих договорах и в системе ООН.

Некоторые страны потребуют дополнительных средств, особенно в виде грантов на такие проекты, как опреснение морской воды или очистка сточных вод. По словам Омара Саламе (Omar Salameh), представителя министерства водного хозяйства и ирригации Иордании, большая часть существующей международной поддержки — это кредиты. «Однако кредиты усугубляют финансовое давление на и без того испытывающую трудности экономику», — говорит он.

Ожидается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также увеличит сбор средств для своего объявленного на COP27 плана по созданию систем раннего предупреждения о климате во всех государствах-членах ООН, чтобы страны были лучше подготовлены к экстремальным явлениям. «Только половина из наших 193 членов имеет надлежащие службы раннего предупреждения», — говорит Петтери Таалас, генеральный секретарь базирующейся в Женеве, Швейцария, Всемирной метеорологической организации, которая работает с Гутерришем над реализацией плана. «В ближайшие пять лет нам нужно около трёх миллиардов долларов США», — добавляет Таалас. На данный момент из разных источников было собрано около 10% этой суммы.

Ссылка: https://www.nature.com/articles/d41586-023-00842-3