Климатические детективы обнаруживают данные 30-летней давности по температуре

ЖЕНЕВА, 23 сентября 2020 г. (ВМО) — Всемирная метеорологическая организация признала температуру −69,6 °C (−93,3 °F), зарегистрированную на автоматической метеорологической станции в Гренландии 22 декабря 1991 г., самой низкой из когда-либо зарегистрированных в Северном полушарии.

Температурный рекорд был обнаружен почти через 30 лет «климатическими детективами» в Архиве данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях. Он превосходит значение −67,8 °C, зарегистрированное на российских станциях Верхоянск (февраль 1892 г.) и Оймякон (январь 1933 г.). Самый низкий в мире температурный рекорд −89,2 °C (−128,6 °F) установлен 21 июля 1983 года высотной метеостанцией Восток в Антарктиде.

В Архиве данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях хранятся данные о самых высоких и самых низких в мире температурах, количестве осадков, самой тяжелой градине, самом длинном сухом периоде, максимальном порыве ветра, самой длинной вспышке молнии и смертельных случаях, связанных с погодой.

Метеорологическая станция в Верхоянске, на которой ранее был установлен рекорд температуры в Северном полушарии, попала в заголовки, когда 20 июня во время затяжной сибирской волны тепла она зарегистрировала температуру 38 °С. В настоящее время ВМО проверяет, является ли это новым температурным рекордом к северу от полярного круга (новая категория для архива). По словам руководителя этого проводимого в настоящее время исследования, в ходе него будут изучены также возможные случаи, когда высокие температуры имели место к северу от полярного круга в прошлом.

«В эпоху изменения климата много внимания уделяется новым температурным рекордам. Этот недавно признанный рекорд минимальной температуры является важным напоминанием о разительных контрастах, которые существуют на этой планете», — сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. «Это свидетельство самоотверженности ученых-климатологов и историков погоды, благодаря которому теперь мы можем исследовать многие из этих старых записей и обеспечить лучшее глобальное понимание не только современных, но и исторических экстремальных климатических явлений», — сказал профессор Таалас.

Несмотря на то, что большинство наблюдений за экстремальными климатическими явлениями, квалифицированных Архивом экстремальных метеорологических и климатических явлений ВМО, проводилось в течение последних нескольких лет, иногда историки климата обнаруживают давно упущенные из виду метеорологические данные, содержащие важную климатическую информацию, которую необходимо анализировать и проверять. Так было с только что завершившейся оценкой почти 30‑летней метеорологической записи автоматизированной метеостанции на отдаленном гренландском объекте Клинк, расположенном на высоте 3105 метров около топографической вершины гренландского ледяного щита.

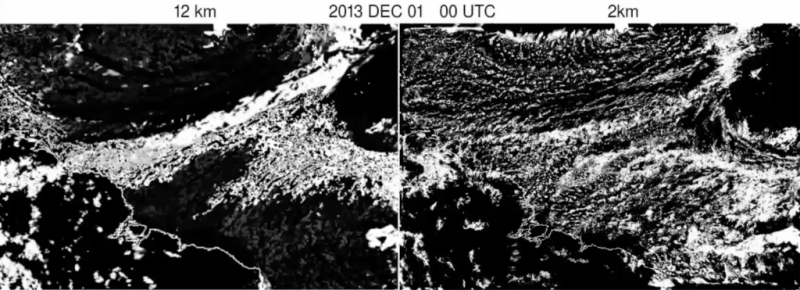

Автоматическая метеорологическая станция работала в течение двух лет в начале 1990‑х годов в рамках сети, созданной Университетом штата Висконсин в Мэдисоне для регистрации метеорологических условий вокруг гребня гренландского ледового купола в ходе проекта по изучению ледяного щита Гренландии. В 1994 году она была возвращена в лабораторию для испытаний, а затем отправлена для использования в Антарктике.

Это было до того, как ВМО приступила к оценке глобальных экстремальных явлений, так как Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях был создан в 2007 году. Рекорд стал известен только после того, как специальная международная группа полярных исследователей ВМО разыскала ученых, первоначально участвовавших в этом проекте. Эта группа выразила признательность ученым, работавшим над первоначальным проектом станции, за тщательное поддержание калибровок и метаданных для наблюдений, сделанных так давно. Такая тщательность свидетельствует о высокой степени детализации и качества наблюдений.

После тщательного анализа оборудования, практики наблюдений и синоптической ситуации с погодой в декабре 1991 года группа единогласно рекомендовала признать это наблюдение действительным.

«Это исследование подчеркивает способность современных ученых-климатологов не только выявлять современные климатические данные, но и играть в «климатических детективов» и раскрывать важные климатические данные прошлого, создавая высококачественные долгосрочные климатические записи для климатозависимых регионов мира», — сказал профессор Рэндалл Сервени, докладчик ВМО по климатическим и метеорологическим экстремальным явлениям.

Исследования ВМО также способствуют повышению качества наблюдений благодаря тщательному анализу практики наблюдений и надлежащему выбору оборудования.

По словам Джорджа Вайднера, который помогал в проектировании станции, все компоненты автоматической метеорологической станции должны были быть выбраны так, чтобы они могли работать при экстремально низких температурах. «В Гренландии все площадки были установлены на снегоходах. Поэтому автоматическую метеостанцию пришлось упаковать, чтобы выдержать траверс по очень шероховатому снегу. Многолетний опыт упаковки в Антарктиде помог нам сохранить нашу автоматическую метеостанцию в безопасности и уютно устроить ее на санях, которые тянут снегоходы», — сказал он.

Полная информация об оценке приведена в онлайн-выпуске ежеквартального журнала Королевского метеорологического общества.

В состав международного комитета ВМО по оценке вошли эксперты по полярным наукам и климату из Дании, Испании, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки.

Джейсон И. Бокс [ГЕУС, Геологическая служба Дании и Гренландии, Копенгаген, Дания]

Манола Брунет [Университет Ровира и Виргили, Таррагона, Испания, Центр по изменению климата (ЦИК), Департамент географии, Университет Ровира и Виргили, Испания, и отдел климатических исследований Школы экологических наук, Университет Восточной Англии, Соединенное Королевство, президент ККл ВМО]

Джон Каппелен [Датский метеорологический институт, ДМИ, Копенгаген, Дания]

Стив Колвелл [Британская антарктическая служба, Соединенное Королевство]

Фил Джонс [Отдел климатических исследований Школы экологических наук, Университет Восточной Англии, Соединенное Королевство]

Джон Кинг [Британская антарктическая служба, Соединенное Королевство]

Мэтью Лаззара [Технический колледж Мэдисона и Университет штата Висконсин в Мэдисоне, Мэдисон, Висконсин, США]

Джордж Вайднер [Отдел наук об атмосфере и океане, Университет штата Висконсин в Мэдисоне, Мэдисон, штат Висконсин, США]

Рэндалл Сервени [Докладчик по метеорологическим и климатическим экстремальным явлениям, Университет штата Аризона, Темпе, штат Аризона, США]

Ссылка: https://public.wmo.int/...