Сотни людей могут погибнуть в результате наводнения в Великобритании, как предупреждает Агентство по окружающей среде в отчёте, в котором говорится, что страна не готова к воздействию изменения климата.

Ранее в этом году в Германии десятки людей погибли в результате наводнения.

«Рано или поздно это произойдет в Великобритании», если она не станет более устойчивой к всё более суровой погоде, - заключает агентство.

Эмма Ховард Бойд (Emma Howard Boyd), председатель агентства, сказала: «Приспособься или умри».

Апокалиптический тон преднамеренно предназначен для того, чтобы напугать правительства, компании и сообщества и заставить их подготовиться к последствиям глобального потепления, таким как повышение уровня моря и усиление экстремальных дождей и засухи.

В новом отчёте, представленном BBC перед публикацией в среду, оценивается готовность страны справиться с множеством различных рисков изменения климата.

В своём ответе департамент окружающей среды Defra заявил, что принимает ключевые меры для защиты Великобритании от последствий глобального потепления.

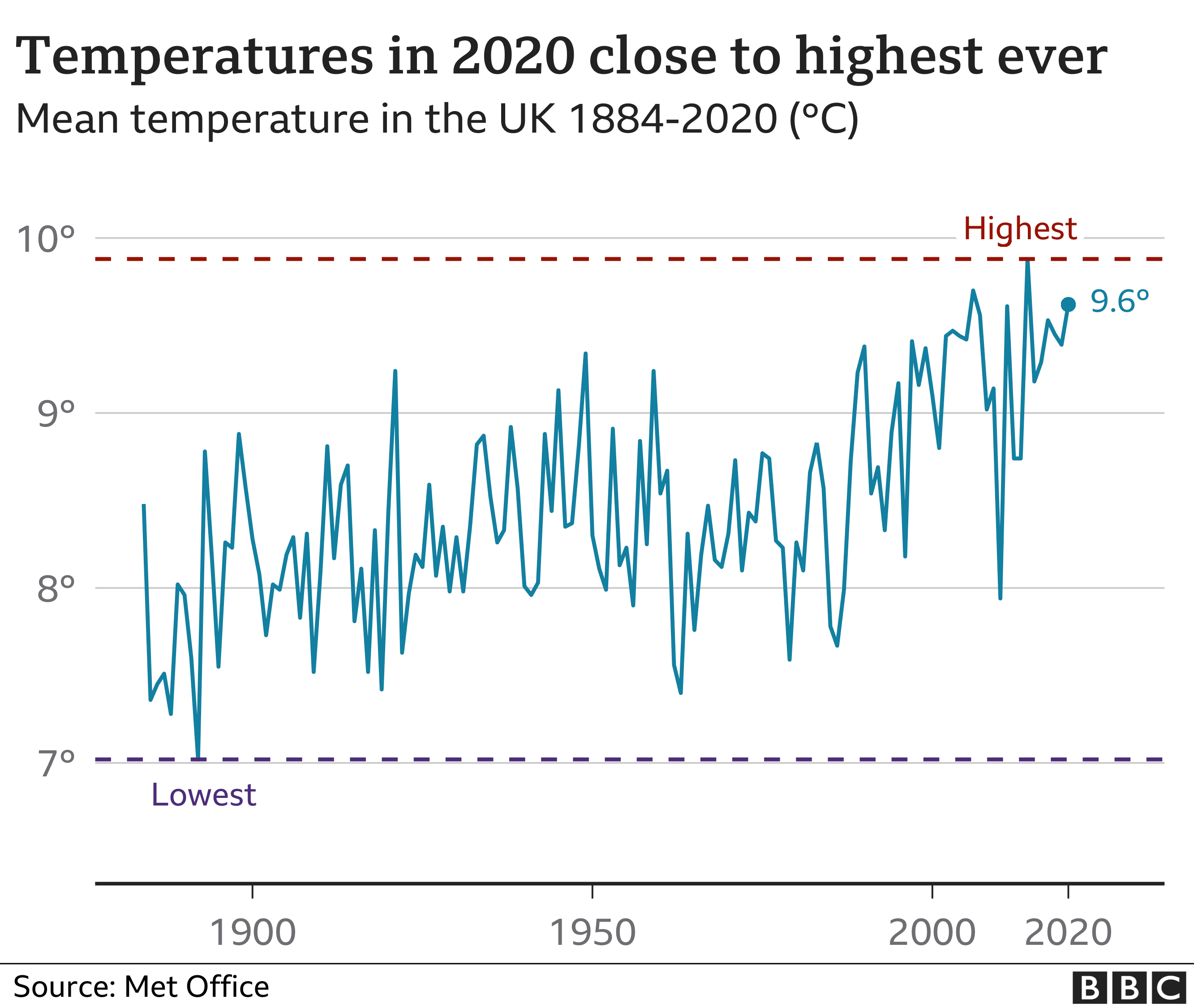

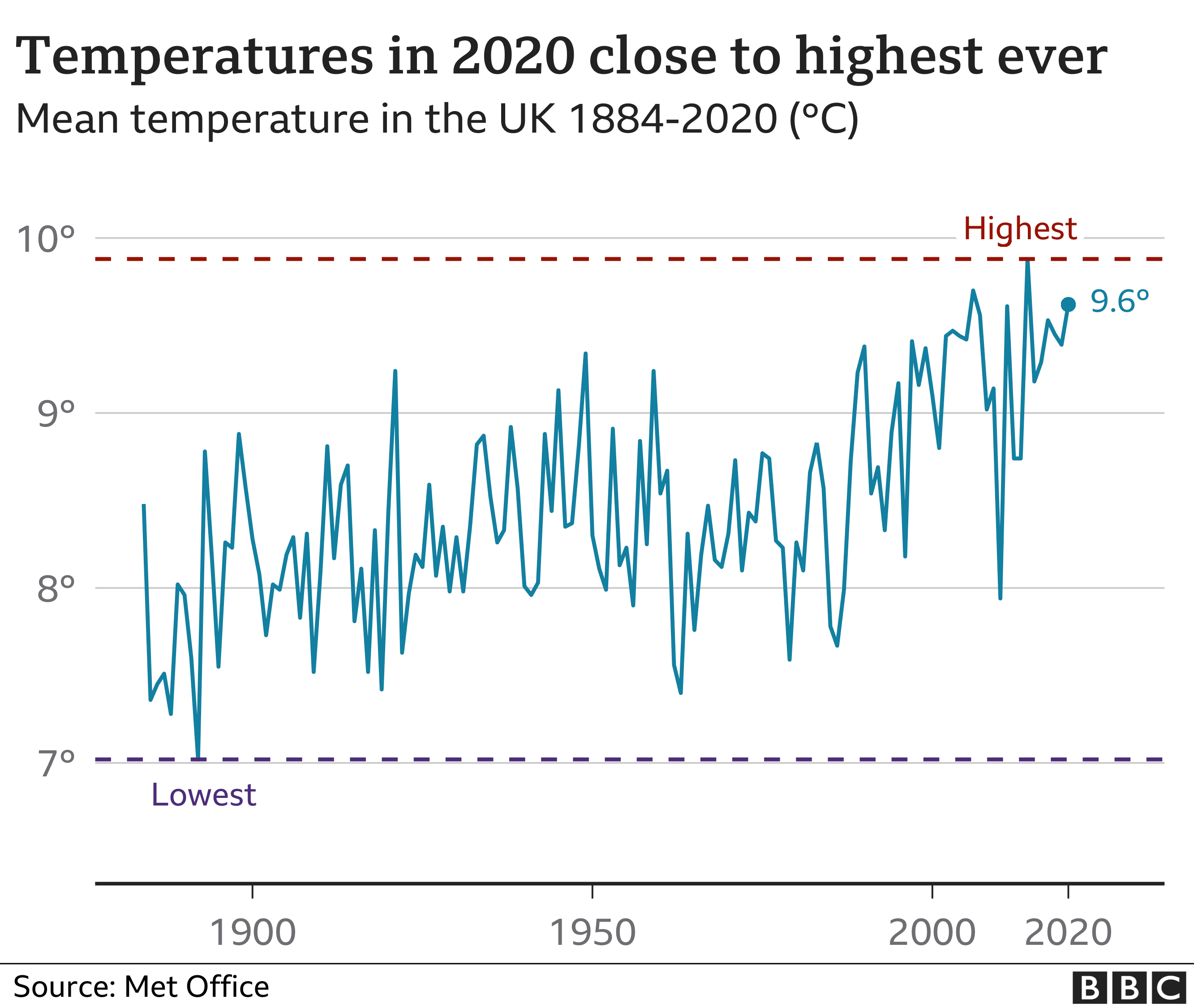

В настоящее время мы стремимся к повышению средней глобальной температуры чуть ниже 3°C к концу века.

Но агентство прогнозирует, что даже рост меньший 2°C будет иметь серьёзные последствия:

Количество зимних осадков увеличится на 6% к 2050-м годам и на 8% к 2080-м (по сравнению с 1981-2000 годами).

Летнее количество осадков сократится примерно на 15% к 2050-м годам.

«Лондонский» уровень моря повысится на 23 см к 2050-м годам и на 45 см к 2080-м.

К 2050-м годам пиковый речной сток может вырасти на 27%, а летний сток - на 82%.

Ежедневно к 2050-му году потребуется дополнительно 3,4 миллиарда литров воды помимо 15 миллиардов, используемых сейчас.

По словам г-жи Ховард Бойд: «Мы можем успешно справиться с климатической чрезвычайной ситуацией, если будем действовать правильно, но нам не хватает времени для реализации эффективных мер адаптации».

«Около 200 человек погибли в результате наводнения этим летом в Германии. Это произойдёт в Великобритании рано или поздно, независимо от того, насколько высоко мы построим нашу защиту от наводнений, - если мы также не сделаем места, где мы живём, работаем и путешествуем, устойчивыми к воздействию ненастной погоды, которую несёт климатическая чрезвычайная ситуация».

Агентство призывает по-новому взглянуть на защиту от наводнений, более тесное партнерство между правительством и бизнесом, а также проекты по восстановлению природных систем, которые поглощают углерод и задерживают дождевую воду.

Г-жа Ховард Бойд добавила: «При правильном подходе мы можем быть в большей безопасности и процветать. Так что давайте готовиться, действовать и выживать».

Гибель людей в Германии в июле прошлого года является напоминанием о последнем наводнении, приведшем к огромному числу погибших в Великобритании.

Ещё в 1953 году в результате штормового нагона погибло 307 человек в Англии и 19 в Шотландии.

Эта трагедия заставила радикально переосмыслить защиту от наводнений и вложить огромные средства в береговую оборону, что в конечном итоге привело к созданию преграды на Темзе в Лондоне.

Теперь, когда официальные лица Великобритании взвешивают будущие этапы защиты от наводнений, отчёт указывает, что он называет пятью «проверками реальности» в отношении изменения климата:

Одно только Агентство по окружающей среде «не может защитить всех от возрастающих рисков наводнений и прибрежных зон». Персонал агентства давно предупреждал о долгосрочных опасностях ускоренного повышения уровня моря и сдвигов в структуре осадков.

Изменение климата «затрудняет обеспечение чистой и обильной воды». Это происходит по мере роста спроса на воду с ростом населения, особенно в восточной и юго-восточной Англии.

Экологические правила «ещё не готовы к изменению климата». Правила водопользования и загрязнения воды создавались без учёта таких быстрых изменений.

«Экосистемы не могут адаптироваться так быстро, как меняется климат». Это фактор потери биоразнообразия, особенно среди пресноводных видов.

Будет «больше и худших экологических инцидентов». Чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями, нехваткой воды и загрязнением, будут происходить чаще и серьёзнее.

Агентство призывает по-новому взглянуть на защиту от наводнений, заявив, что подходы «как обычно» больше не являются адекватными.

На практике это означает лучшую координацию между компаниями, национальными агентствами и местными властями, при этом предприятия и домовладельцы поощряются к принятию основных мер по защите своей собственности от наводнений.

Нужны дополнительные инвестиции в естественные способы снижения риска наводнений, такие как восстановление возвышенных территорий, которые могут удерживать дождевую воду вверх по течению, и улучшение управления почвой, чтобы уменьшить сток.

Агентство также предлагает опробовать новые механизмы и технологии для предупреждения местных сообществ о рисках наводнений и более тесно координировать свои действия с другими аварийными службами.

Агентство признаёт, что на защиту от наводнений были потрачены миллиарды фунтов стерлингов, и что ещё больше предусмотрено.

И оно признаёт, что Великобритания, которая будет принимать у себя климатическую конференцию COP26 в Глазго в следующем месяце, подчёркивает важность помощи сообществам и природе в адаптации к изменению климата.

В ответ Defra выделила несколько ключевых мер, направленных на адаптацию к изменяющемуся климату:

5,2 миллиарда фунтов стерлингов для лучшей защиты 336 000 объектов недвижимости от наводнений и береговой эрозии;

национальная структура для управления водными ресурсами;

и фонд «Природа для климата» стоимостью 640 млн фунтов стерлингов для совместной борьбы с изменением климата и адаптацией к нему.

Её представитель сказал: «Мы предпринимаем активные действия по повышению устойчивости к изменению климата по всей стране и экономике, а адаптация к изменению климата интегрирована в политику всего правительства».

«Мы также используем наше председательство в COP26 для адаптации к изменению климата во всём мире, защиты сообществ и естественной среды обитания».

Ссылка: https://www.bbc.com/news/science-environment-58883234