Nature: Насколько горячей станет Земля к 2100 году?

Исследователи климата изучают новый набор сценариев для моделирования будущего планеты.

Когда мировые лидеры собрались, чтобы ознаменовать начало 2050 года, они оглянулись на пандемию коронавируса, случившуюся 30 лет назад, как на поворотный пункт в стремлении обуздать глобальное потепление. Народы объединились, чтобы победить пандемию, и это ознаменовало новую эру сотрудничества с целью предотвратить климатическую катастрофу. Инвестиции в зелёную энергию и новые технологии привели к быстрому сокращению выбросов углекислого газа, что позволило миру ограничить глобальное потепление полутора градусами сверх доиндустриального уровня.

А, может, и нет. В 2050 году мир мог бы оглянуться назад и увидеть в пандемии всего лишь всплеск в длительных и в основном бесполезных усилиях по предотвращению глобального потепления. Несмотря на временное сокращение выбросов углерода после вспышки 2020 года, страны обратились к дешёвым ископаемым видам топлива, чтобы оживить свою экономику после кризиса. Выбросы углерода резко возросли, а за ними последовал рост температуры, и к концу столетия наступила стадия потепления на 5°C.

Это всего лишь два возможных видения будущего. Никто не знает, как будет развиваться нынешняя пандемия; также не ясно, объединится ли человечество в конечном итоге, чтобы избежать потенциальной климатической катастрофы. Но исследователи климата должны изучить, какие проблемы могут возникнуть при разных уровнях потепления. Поэтому они разработали набор сценариев, предназначенных для представления диапазона будущего, с которым человечество может столкнуться. Их цель - исследовать, как различные политические решения могут изменить выбросы углерода - и как планета будет реагировать на эволюцию парниковых газов.

На одном конце спектра оптимистичные сценарии исследуют миры, в которых правительства объединяют свои усилия для продвижения низкоуглеродных технологий при одновременном сокращении бедности и неравенства. На другом - страны наращивают использование дешёвого ископаемого топлива, добиваясь экономического роста любой ценой.

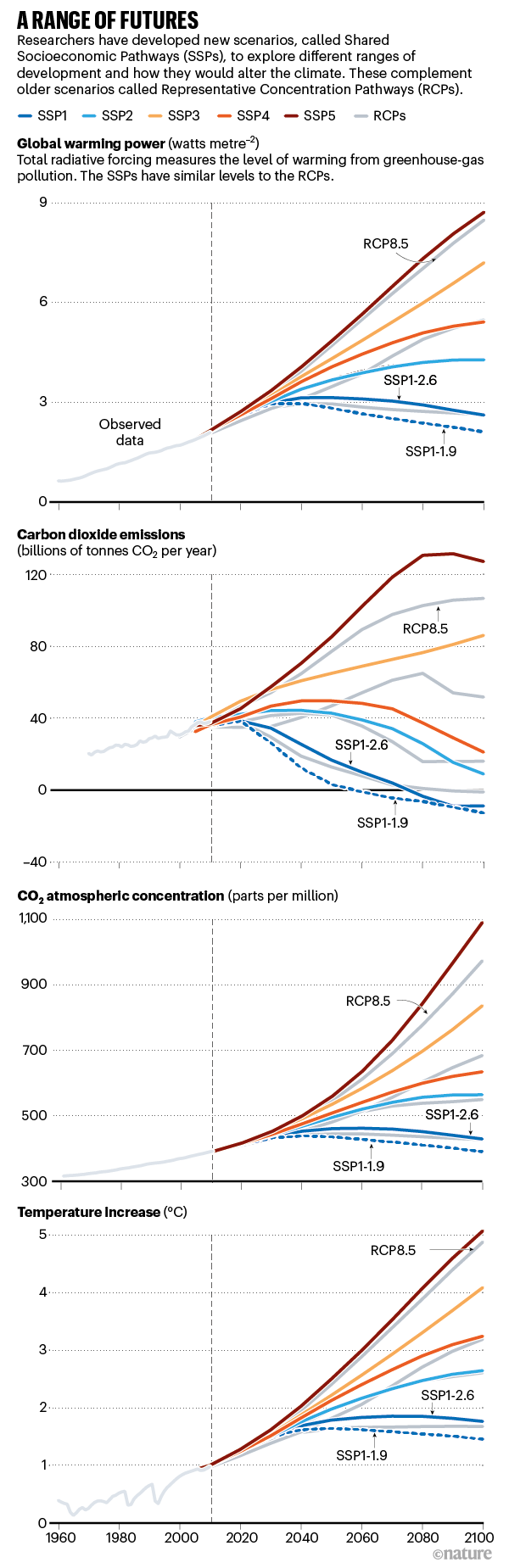

Исследовательские группы впервые использовали эти сценарии (см. «Ряд вариантов будущего») в расчётах с помощью основных климатических моделей, предоставляя прогнозы того, как Земля может реагировать на различные социально-экономические пути. Это моделирование послужит основой для исследований климата в ближайшие годы и сыграет центральную роль в следующей важной оценке глобального потепления, проведённой Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая должна выйти в следующем году. Исследование также может сыграть ключевую роль в переговорах по новому набору обязательств по сокращению выбросов в рамках Парижского климатического соглашения 2015 года.

Эти сценарии обновляют набор, использовавшийся в течение последнего десятилетия, включая одну экстремальную - и противоречивую - версию, которая прогнозирует повышение температуры примерно на 5°C выше доиндустриального уровня к 2100 году. Критики утверждают, что этот конкретный сценарий, играющий центральную роль в исследованиях климата уже более десяти лет, вводит в заблуждение, поскольку включает нереалистичные объемы использования угля - примерно пятикратное увеличение к 2100 году. Но многие исследователи отвергают эту критику, говоря, что даже такие сценарии с высоким уровнем выбросов имеют ценность, так как позволяют понимать основные предположения и ограничения. Например, огромный выброс метана из арктической вечной мерзлоты может иметь эффект, аналогичный огромным скачкам в использовании ископаемого топлива.

Эти сценарии обновляют набор, использовавшийся в течение последнего десятилетия, включая одну экстремальную - и противоречивую - версию, которая прогнозирует повышение температуры примерно на 5°C выше доиндустриального уровня к 2100 году. Критики утверждают, что этот конкретный сценарий, играющий центральную роль в исследованиях климата уже более десяти лет, вводит в заблуждение, поскольку включает нереалистичные объемы использования угля - примерно пятикратное увеличение к 2100 году. Но многие исследователи отвергают эту критику, говоря, что даже такие сценарии с высоким уровнем выбросов имеют ценность, так как позволяют понимать основные предположения и ограничения. Например, огромный выброс метана из арктической вечной мерзлоты может иметь эффект, аналогичный огромным скачкам в использовании ископаемого топлива.

«Мы пытаемся понять риски, а не предсказывать будущее», - говорит Дональд Уэбблс (Donald Wuebbles), учёный-исследователь атмосферы из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейн и ведущий координирующий автор первого тома последней американской национальной оценки климата, выпущенной в 2017. Сценарии предназначены не для прогнозирования выбросов, а для изучения различных уровней потепления и типов экономического развития. Они помогают широкому кругу исследователей: специалисты по моделированию климата используют их для проверки своих моделей и прогнозирования воздействия увеличения выбросов парниковых газов; они нужны экономистам, чтобы изучить стоимость политических решений; и экологи полагаются на них, чтобы предсказать изменения в экосистемах по всему миру.

«Это не научная фантастика», - говорит Кристи Эби (Kristie Ebi), исследователь по охране окружающей среды в Вашингтонском университете в Сиэтле и сопредседатель комитета, разработавшего новые сценарии. «Нам нужны эти модельные результаты, чтобы дать представление о последствиях нашего выбора, и теперь мы можем это сделать».

Необычный бизнес

В апреле 1989 года группа экспертов, которой было поручено прогнозировать потенциальное будущее, встретилась в Билтховене, Нидерланды, чтобы подготовиться к первой оценке МГЭИК, предстоящей в следующем году. Они создали сценарии, описывающие, сколько диоксида углерода, метана и других парниковых газов могут произвести страны в течение следующего столетия. И эти возможные будущие миры - от чрезвычайно загрязнённых до исключительно чистых - составили основу для специалистов по моделированию климата, чтобы оценить, как планета может отреагировать на эти возмущения.

С тех пор МГЭИК несколько раз обновляла основные сценарии выбросов. Но ситуация изменилась в 2006 году, когда МГЭИК решила уйти из разработки сценариев из-за давления со стороны Соединённых Штатов и других стран, утверждавших, что организация должна оценивать, а не направлять науку.

Так, в 2010 году группа во главе с учёным-климатологом Ричардом Моссом (Richard Moss) из Объединённого института исследований глобальных изменений в Колледж-Парке, штат Мэриленд, по собственной инициативе опубликовала новую структуру для создания и использования сценариев, предназначенных для руководства исследованиями в отчёте МГЭИК, выпущенном в 2013–2014 гг.

Группа представила набор из четырёх прогнозов будущих уровней загрязнения углеродом, получивший название Репрезентативные пути концентрации (RCP), которые могут использоваться группами моделирования климата во всём мире для составления прогнозов о судьбе планеты. RCP были выбраны, чтобы описать различные уровни радиационного воздействия - показателя, отражающего степень дополнительного потепления в результате выбросов парниковых газов. RCP не были предназначены для детализации конкретных тенденций выбросов или проектов, как экономика и технологии могут измениться. Эта работа была оставлена другим исследователям, призванным позже составлять наборы трендов выбросов, которые могли бы управлять концентрациями парниковых газов способами, имитирующими RCP.

Мосс говорит, что RCP были разработаны для того, чтобы охватить спектр возможностей потепления в научной литературе и создать достаточно значительный диапазон сценариев. И одно из главных преимуществ сценария с глобальным повышением температуры на 5°C, который вызвал такую большую критику - RCP8.5, - заключается в том, что он предоставляет возможность заложить в модель мощный сигнал. «Мы хотели дать достаточно деталей, чтобы моделисты могли выполнять свою работу», - говорит Мосс. Что касается отдельных сценариев, он добавляет: «Мы никогда не хотели придавать им особый вес».

Однако со временем RCP обрели собственную жизнь. Несмотря на то, что предостережения и квалификации предназначены для тех, кто знает, где искать, многие учёные и не только они начали использовать RCP8.5 с целью представлять мир без агрессивных климатозащитных мер.

«Очень заманчиво использовать RCP8.5 по целому ряду причин, но это также довольно нереально», - говорит Глен Питерс (Glen Peters), исследователь климатической политики в Центре международных исследований климата в Осло и соавтор недавнего комментария к проблеме. «Вопрос в том, как вы уравновешиваете возникающие при этом проблемы и сообщаете, что они представляют».

По словам Роджера Пилке-младшего (Roger Pielke Jr), научного сотрудника Университета Колорадо в Боулдере, ошибочное представление RCP8.5 - как варианта того, что может произойти в обычном мире, в котором правительства не осуществляют климатическую политику - является повальным. Пильке говорит, что даже в крупных научных обзорах, таких как национальная оценка климата в США, по умолчанию используется RCP8.5 в качестве базового сценария де-факто, в котором выбросы продолжают расти. Это «раздувает» прогнозы последствий глобального потепления, а также стоимости бездействия, говорит он.

Уэбблс защищает решение использовать RCP8.5 в оценке США. В документе RCP8.5 упоминается просто как «более высокий» сценарий, и отмечено, что выбросы соответствовали этому сценарию в течение 15–20 лет, пока они не выровнялись в течение нескольких лет примерно в 2014 году.

Кроме того, RCP8.5 предоставляет учёным сценарий высокого риска, полезный для понимания опасностей, связанных с экстремальными климатическими явлениями, говорит Селин Гиварч (Céline Guivarch), экономист, специализирующийся на изменениях климата, в Центре международных исследований по окружающей среде и развитию (CIRED) в Ноген на Марне, Франция. Многие учёные утверждают, что даже если использование угля не возрастёт катастрофическим образом, потепление на 5°C может произойти и вследствие других причин, включая оттаивание вечной мерзлоты.

После того, как RCP были опубликованы в 2010 году, планировалось подготовить новый набор конкретных социально-экономических сценариев в течение двух лет. Они были бы включены в доклады МГЭИК 2013-2014 гг., в которых было установлено, что темпы потепления с 1950 года беспрецедентны в течение последних веков и тысячелетий, и были заложены основы для парижского соглашения о климате 2015 года.

Но процесс оказался намного сложнее и занял значительно больше времени, чем предполагалось. Сценарии нового поколения, известные как «Общие социально-экономические пути» (SSP), не были представлены до 2015 года. Только сейчас, когда основные центры моделирования климата во всём мире проводят свои эксперименты для оценки МГЭИК 2021 года, они занимают центральное место в исследовательской работе.

Несмотря на то, что они основаны на старых RCP, новые сценарии впервые представляют собой полностью раскрытые «рассказы» о том, как может развиваться мир. Каждый из них содержит общую сюжетную линию о том, как может измениться мир, а также параметры ключевых демографических тенденций - численности населения, экономической производительности, урбанизации и образования - в каждой стране на Земле, которые затем используют исследователи для моделирования выбросов и воздействия на планету

Команды, создавшие SSP, намеренно исключили любую климатическую политику. Этот подход позволяет учёным проводить собственные эксперименты и проверять влияние различных решений правительств и обществ, говорит Эби. Гибкость позволяет ей и другим исследователям общественного здравоохранения сравнивать и сопоставлять преимущества для здоровья от климатической политики, которая одновременно снижает выбросы углерода и приводит к более чистому воздуху.

«Вы не могли бы сделать это раньше», - говорит Эби. «Это позволяет климатическому сообществу задавать вопросы, которые мы не можем задавать».

Каменистая дорога

Хотя сценариям SSP всего несколько лет, они были разработаны в мире, сильно отличающемся от сегодняшнего. Они были сформированы до политического переворота 2016 года, когда Соединенное Королевство проголосовало за выход из Европейского Союза, а Соединённые Штаты избрали президента Дональда Трампа, пообещавшего поставить Америку на первое место и выйти из Парижского договора о климате.

Но команды, разработавшие SSP, вообразили сюжетную линию, которая очень близка к пути, по которому идут Соединённые Штаты и другие крупные державы. Сценарий SSP3, называемый «региональное соперничество - каменистая дорога», определяется возрождением национализма. Он отражает озабоченность по поводу того, что стремление к экономической конкурентоспособности и безопасности ведёт к торговым войнам. По мере того, как проходят десятилетия, национальные усилия по блокированию поставок энергоносителей и продуктов питания препятствуют глобальному развитию. Инвестиции в образование и технологии снижаются. Обуздать парниковые газы было бы трудно в таком мире, и адаптация к изменению климата не будет легче. Согласно этому сценарию, средняя глобальная температура, по прогнозам, взлетит более чем на 4°C выше доиндустриального уровня.

Для Эби - это урок смирения, потому что сценарий казался странным, когда он разрабатывался. Но в этом всё дело.

«Когда мы начали работать над этим, сначала не было обсуждения Америки, не было брекзита, не было торговых войн между Соединёнными Штатами и Китаем», - говорит она. «Это неудобно, но вам нужен и такой путь. Мы не знаем, как будет выглядеть будущее».