Новое исследование причин показывает, что каждое отдельное событие экстремальной жары с мая прошлого года стало более вероятным из-за изменения климата.

С мая 2024 года произошло шестьдесят семь экстремальных тепловых событий. Все эти события, включая смертоносную средиземноморскую волну тепла в июле 2024 года, беспрецедентную волну тепла в марте 2025 года в Центральной Азии и экстремальную жару в Южном Судане в феврале 2025 года, побили температурные рекорды, нанесли серьёзный ущерб людям или имуществу или сделали и то, и другое.

Согласно новому анализу, каждое из этих экстремальных событий стало более вероятным из-за изменения климата. Число дней с экстремальной жарой теперь как минимум вдвое больше, чем было бы без изменения климата в 195 странах и территориях. Изменение климата добавило как минимум один дополнительный месяц экстремальной жары в прошлом году для четырёх миллиардов человек — половины населения земного шара.

«На самом деле нет уголка земного шара, который не был бы затронут вызванной климатом экстремальной жарой», — сказала Кристина Даль (Kristina Dahl), член команды по подготовке отчёта и исследователь климата в некоммерческой организации Climate Central, занимающейся исследованиями и коммуникациями в области изменения климата. «Половина населения мира переживает дополнительный месяц экстремальной жары. Цифры ошеломляют».

Авторы отчёта говорят, что он служит суровым напоминанием об опасностях изменения климата и острой необходимости в более совершенных системах раннего оповещения, планах действий в случае жары и долгосрочном планировании на случай возникновения жары по всему миру.

Отчёт был создан учёными Climate Central, World Weather Attribution, группы по исследованию климата, и Климатического центра Красного Креста.

Более частая жара

В новом отчёте учёные подсчитали число дней с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года, в течение которых температура в стране или на территории была выше 90% от исторических температур с 1991 по 2020 гг. Затем они проанализировали, сколько из этих экстремальных дней жары стало более вероятным из-за изменения климата, используя индекс сдвига климата — методологию, разработанную Climate Central, сравнивающую фактические температуры с моделируемой температурой мира без антропогенного изменения климата.

Команда обнаружила, что изменение климата сделало экстремальные жаркие явления более вероятными в каждой стране.

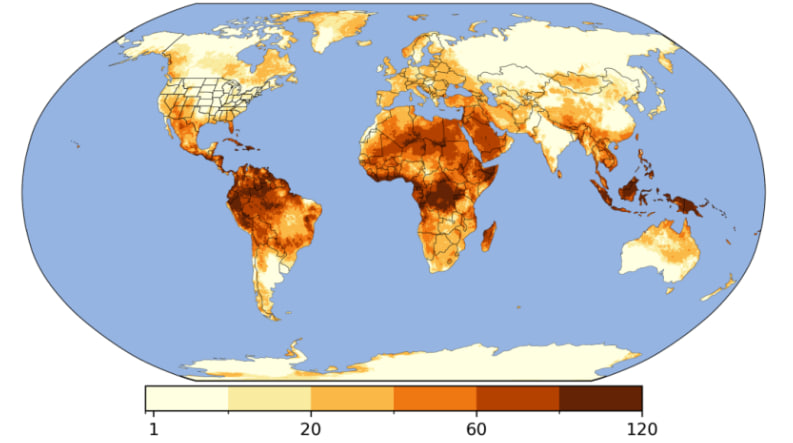

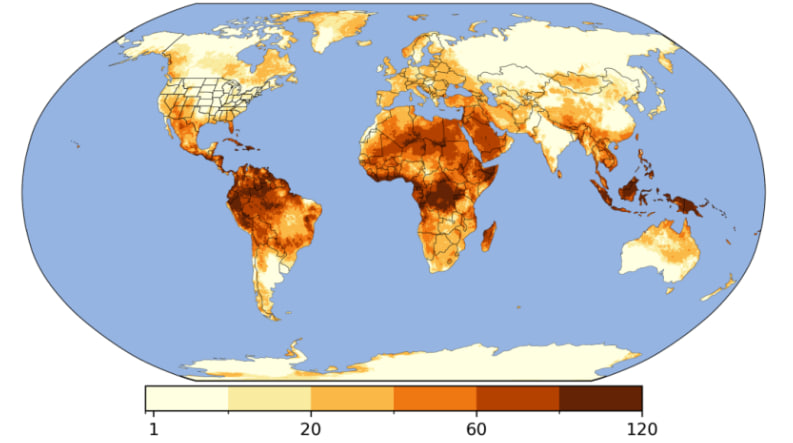

Среди всех стран и территорий изменение климата добавило наибольшее число дней экстремальной жары в Федеративные Штаты Микронезии (57 дней), а на Арубе было больше всего дней экстремальной жары в общей сложности за последний год — 187 дней. Авторы отчёта подсчитали, что в мире без изменения климата на Арубе было бы всего 45 дней экстремальной жары.

Другие острова Карибского бассейна и Океании оказались в числе стран и территорий, наиболее сильно пострадавших от изменения климата. Жители Соединённых Штатов испытали 46 дней экстремальной жары, 24 из которых были добавлены изменением климата.

Число дней с экстремальной жарой (дней, когда максимальные температуры выше 90% местных исторических температур) между 1 мая 2024 г. и 1 мая 2025 г., добавленных в результате изменения климата. Анализ на основе данных ECMWF ERA5 и системы индексов сдвига климата.

Из 67 экстремальных тепловых явлений, произошедших в прошлом году, наиболее сильное влияние изменения климата оказала волна тепла, обрушившаяся на острова Тихого океана в мае 2024 года. Исследователи подсчитали, что вероятность этого явления возросла по меньшей мере в 69 раз из-за изменения климата.

Результаты не стали неожиданностью для Ника Лича (Nick Leach), климатолога из Оксфордского университета, не принимавшего участия в составлении отчёта. «Мы уже давно понимаем влияние изменения климата на температуру и экстремальную жару... [включая] то, как она увеличивает частоту и интенсивность экстремальной жары», — сказал он. Исследования неизменно показывают, что явления жары на Земле становятся более вероятными, более интенсивными и более продолжительными в результате изменения климата.

Лич сказал, что новый отчёт даёт хороший обзор того, как изменение климата влияет на волны тепла во всём мире. Однако определение экстремальной жары как температур выше 90-го процентиля 1991–2020 гг. создаёт относительно широкий диапазон для анализа, сказал он. Исследования, использующие более «экстремальное» определение экстремальной жары, могут быть более релевантными для последствий экстремальной жары, а исследования, оценивающие эти последствия, как правило, более актуальны для политики, сказал он.

Авторы отчёта выбрали порог в 90%, поскольку при этих температурах начинают расти заболеваемость и смертность, связанные с жарой, сказала Даль.

Принятие мер в отношении волн тепла

Для повышения глобальной температуры «причины хорошо известны», написали авторы отчёта. Сжигание ископаемого топлива, такого как уголь, нефть и газ, высвободило достаточно парниковых газов, чтобы нагреть планету на 1,3°C (рассчитано как пятилетнее среднее значение); 2024 год стал первым годом, когда средние мировые температуры превысили 1,5°C по сравнению с доиндустриальными температурами.

«Только комплексное смягчение антропогенного воздействия на климат путём постепенного отказа от ископаемого топлива ограничит серьёзность будущего вреда, связанного с жарой», написали авторы.

Экстремальная жара создаёт нагрузку на организм человека, поскольку он пытается охладиться. Этот штамм может ухудшить хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психическим здоровьем и диабет, а также может вызвать тепловое истощение и тепловой удар, которые могут быть смертельными. Экстремальная жара особенно опасна для уже уязвимых групп населения, включая людей с уже имеющимися проблемами со здоровьем, малообеспеченных людей, не имеющих доступа к прохладному убежищу, и работников, работающих на открытом воздухе.

День действий в условиях жары 2 июня, организованный Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, повышает осведомленность о рисках жары во всём мире. В этом году день действий будет посвящен тому, как распознать признаки теплового истощения и теплового удара. Даль рекомендует использовать советы Центров по контролю и профилактике заболеваний по жаре и здоровью, чтобы оставаться в безопасности. «Большинство заболеваний и смертей, связанных с жарой, можно предотвратить», — сказала она.

Ссылка: https://eos.org/articles/climate-change-made-extreme-heat-days-more-likely