Euronews: Как большие города адаптируются к рискам наводнений?

Изменение климата ведет к росту числа аномальных погодных явлений, а стремительное развитие инфраструктуры городов повышает их уязвимость перед наводнениями.

В ноябре прошлого года от грязевых оползней, вызванных проливными дождями, обрушившимися на итальянский регион Базиликата, пострадал город Матера — культурная столица Европы-2019. По оценкам властей, ущерб, нанесенный жилым домам, бизнесу и инфраструктуре, составил 8 млн евро. Тайфун «Хагибис» — сильнейший ураган в Японии за последние полвека — вызвал масштабные отключения электроэнергии и привел к затоплению объектов инфраструктуры по всей стране. Такие аномальные природные явления стали все чаще наблюдаться в районах, ранее не подверженных наводнениям.

Как меняются наводнения в Европе

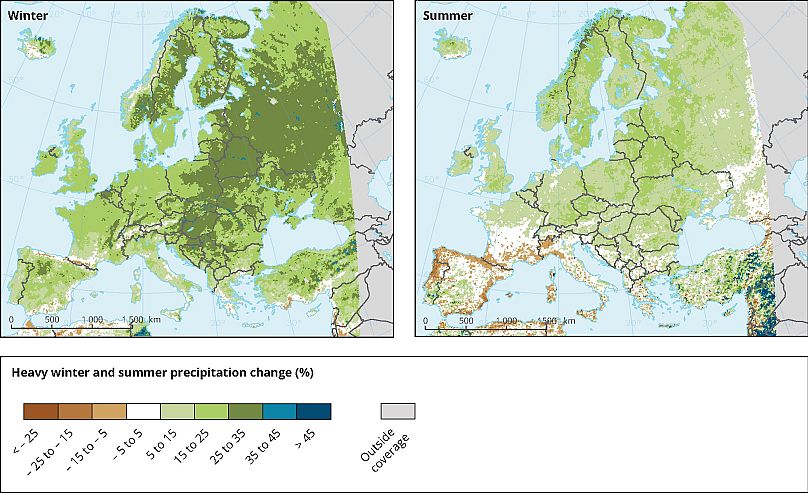

Основными причинами разлива рек и затопления прибрежных районов, нарушающих привычный ритм жизни города и окрестностей, являются сильные ливни, обильное таяние снега, штормовые приливы и повышение уровня моря. Эксперты Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA) считают, что характер наводнений в Европе меняется, поскольку повышение температуры воздуха приводит к увеличению уровня осадков и продолжительности периодов засухи. Ожидается, что в текущем столетии на большей части европейского континента зимой будет выпадать на 35% больше осадков, а летом устанавливаться засушливая погода на юге и юго-востоке Европы.

Источник EEA: климатические данные Euro-Cordex для периодов 1971 – 2000 гг. и 2071 – 2100 гг. для сценария RCP8.5

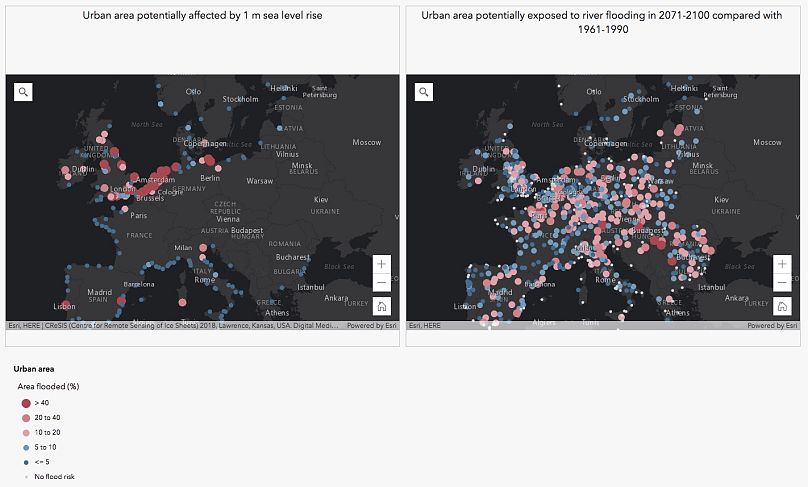

По данным другого исследования EEA, прогнозируемое изменение уровня осадков повлечет за собой учащение разливов рек в Европе. Ожидается, что в будущем катастрофические разливы рек будут все чаще наблюдаться по всей Европе за исключением нескольких северных регионов, юга Испании и Турции.

Городская инфраструктура не готова к наводнениям

Эксперты считают, что с повышением температуры воздуха будет расти и число наводнений, вызванных ливневыми дождями. Кроме того, значительно увеличится риск затопления некоторых европейских городов по мере того, как зимы будут становится все более влажными и менее снежными. Так, по результатам исследования 571 города Европы, в 85% городов Великобритании, расположенных на берегах рек, во второй половине века заметно увеличится частота наводнений.

«Если рост выбросов парниковых газов продолжится и в будущем, то даже по самым оптимистичным прогнозам, возрастет интенсивность разлива рек на севере и особенно на северо-востоке Европы, — сказала д-р Сельма Геррейро, гидролог и руководитель исследования в университете Ньюкасла. — Однако пессимистичный сценарий предполагает увеличение частоты разлива рек в большинстве европейских городов».

Согласно результатам исследования, сильные разливы рек в городах Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Скандинавии, которые раньше наблюдались раз в 10 лет, будут происходить на 20% чаще. При сохранении текущих темпов роста выбросов парниковых газов частота масштабных наводнений в некоторых европейских городах (таких как Сантьяго-де-Компостела в Испании, Корк в Ирландии или Брага в Португалии) может увеличиться более чем на 80%.

Источник: Climate ADAPT / EEA

И не только дожди могут стать причиной наводнения в городах Европы. Низменные прибрежные районы все чаще будут страдать от затопления, вызванного повышением уровня моря и штормовыми приливами. По мнению экспертов, в настоящем столетии частота наводнений во многих прибрежных регионах может увеличиться в десять раз. Без адаптационных мер и значительного сокращения выбросов парниковых газов среднегодовой ущерб от наводнений в 17 крупнейших прибрежных городах Европейского союза может возрасти с 1 млрд евро в 2030 г. до 31 млрд евро в 2100 г. Если сегодня от наводнений страдает 102 000 человек, то в отсутствии адаптационных мер к 2050 г. их число может увеличится до 530 000 – 740 000. Другое исследование оценивает экономический урон от затопления прибрежных районов Европы в один триллион евро в год. Основной причиной роста частоты наводнений в прибрежных районах и причиненных ими убытков является повышение температуры воздуха. Предполагается, что уже с 2050 г. экономические потери от затопления прибрежных районов будут в четыре раза больше, чем от разлива рек, как следствие ускорения темпов повышения уровня моря.

Успешная адаптация требует климатических данных на уровне городов

«Без мер по адаптации нас ожидает увеличение частоты паводков и причиненных им убытков в 3 – 6 раз, ― сказал д-р Питер Саламон, старший научный сотрудник совместного научно-исследовательского центра при Европейской комиссии. ― Мы можем и должны адаптироваться, даже если повышение температуры при самом оптимистичном сценарии составит всего 1,5° C. Но необходим комплексный подход».

Прогнозирование наводнений по-прежнему имеет чрезвычайно важное значение для адаптации городской инфраструктуры, экономики и населения. Но не все так просто. По словам профессора Гюнтера Блошла, директора Центра водных ресурсов при Венском техническом университете, короткая продолжительность затопляющих города штормовых нагонов затрудняет возможность их прогнозирования. «Мы знаем, что частота и интенсивность таких штормовых нагонов уже увеличивается, ― объяснила д-р Геррейро. ― Уже разрабатываются […] модели для имитации штормовой ситуации данного типа, но пока еще слишком рано говорить о том, насколько сильнее и опаснее станут эти наводнения», ― добавила она. Различные проекты посвящены изучению механизмов возникновения наводнения с целью улучшения качества имеющихся данных и совершенствования мер по адаптации.

Служба мониторинга изменения климата программы «Коперник» в сотрудничестве с различными организациями разрабатывает систему, предоставляющую всестороннюю оценку риска затопления городов вследствие обильных ливневых дождей путем анализа конкретных случаев выпадения экстремального количества осадков. «Количество осадков, характеризующее данные случаи, может быть использовано в моделях для определения глубины воды и возможных зон затопления, а также экономического урона, ― сказала д-р Паола Меркоглиано, старший научный сотрудник Европейского средиземноморского центра по изучению изменения климата (CMCC). ― Аналогичный подход возможен и для оценки динамики риска наводнений, вызванных чрезмерными осадками, в будущем, вследствие изменения климата в результате человеческой деятельности».

Города, наиболее уязвимые перед ливневыми паводками и внезапными наводнениями, в частности Копенгаген, уже приступили к тестированию этой системы. «Органы государственного управления и местные власти, а также страховые компании и организации, работающие с моделями оценки последствий воздействия, уже проявили интерес к использованию этих данных, ― заявила д-р Меркоглиано. ― CMCC ― ведущий проект Службы мониторинга изменения климата программы «Коперник», целью которого является создание каталога случаев выпадения экстремального количества осадков в Европе с использование данных за прошлые годы и по возможности с указанием экономического ущерба».

Власти Роттердама, которые стремятся сделать город устойчивым к последствиям изменения климата к 2025 г., уже предпринимают необходимые меры для защиты от наводнений, такие как расширение сухопутной инфраструктуры порта, установка дополнительных сооружений береговой защиты, посадка зеленых насаждений вдоль берегов рек. Одновременно с этим полным ходом идет проектирование городских зон, менее уязвимых перед возможными наводнениями, создание подземных хранилищ воды и «сине-зеленых» коридоров, которые, не препятствуя естественному кругообороту воды, защищают городскую инфраструктуру. Город-порт в Голландии ставит цель поддержать другие города, страдающие от наводнений, став примером эффективного внедрения мер по адаптации к изменению климата в городское планирование.

JPI ― это международная исследовательская программа с участием жителей Бирмингема, Брюсселя и Роттердама, целью которой является разработка системы раннего предупреждения о наводнениях, вызванных ливневыми дождями, FloodCitiSense. Горожане будут осуществлять мониторинг осадков и наводнений, используя недорогие сенсорные датчики и цифровые технологии, что поможет властям усовершенствовать меры по адаптации и сократить ущерб.

Европейская система оповещения о наводнениях под управлением Службы по чрезвычайным ситуациям программы «Коперник» является первой системой, которая отслеживает и прогнозирует разливы рек на всем континенте, предоставляя местным властям среднесрочные прогнозы (на 3 – 10 дней) и давая им возможность лучше подготовиться к стихийному бедствию. «Многие наши пользователи хотят знать, каковы будут последствия, а не на сколько поднимется вода, ― сказал д-р Саламон. ― Это выходит за рамки гидрологического моделирования, и в наших моделях мы одновременно используем и гидрологические, и погодные данные, они служат полигоном для новых идей и трендов, которые затем могут быть протестированы местными властями». В 2018 г. совместный научно-исследовательский центр и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) запустили Глобальную систему оповещения о наводнениях, и, по словам д-ра Саламона, в настоящее время ведется работа по предоставлению более детальной и качественной информации на основе спутниковых данных программы «Коперник».

За пределами Европы такие города, как Токио, также используют данные об экстремальных осадках, частоте наводнений и другую информацию Службы мониторинга изменения климата программы «Коперник» с целью ускорения реализации мер адаптации к риску наводнения. Столица Японии уже инвестировала два млрд долларов в создание городского подземного водосбросного канала, крупнейшей в мире системы отвода паводковых вод, который перенаправляет излишки воды из небольших рек в реку Эдо. И поскольку риск наводнений будет только расти, климатические данные смогут помочь местным властям лучше адаптировать небольшие и средние городские районы к угрозе затопления.

Что касается наводнений в прибрежных районах, то Служба мониторинга изменения климата программы «Коперник» в ближайшие годы начнет предоставлять точные климатические данные и по штормовым нагонам, течениям и волнам, а также последствиям повышения уровня моря для всех прибрежных вод Европы. Разработка системы данных в рамках Европейской штормовой службы ведется в сотрудничестве с учеными нескольких прибрежных городов, подверженных наводнениям, таких как Венеция и Копенгаген. «Мы работаем вместе над созданием показателей, которые характеризуют вероятность возникновения наводнения в прибрежных зонах, чтобы помочь пользователям в планировании и управлении рисками затопления», ― заявил Кунь Янь, сотрудник голландского научно-исследовательского института Deltares, партнера Службы мониторинга изменения климата программы «Коперник». Они разрабатываются на основе климатических данных с учетом информации за прошлые годы и прогнозов. «Эти показатели помогут понять частоту и последствия наводнений в конкретном месте, ― сказал Кунь Янь. ― Это поможет в проектировании противопаводковых сооружений, разработке систем раннего оповещения о наводнениях и в улучшении планирования и управления прибрежными зонами в условиях изменения климата».

Ссылка: https://ru.euronews.com/2020/04/15/how-do-big-cities-adapt-to-flood-risks