Недавняя кампания SnowEx и новая спутниковая миссия NISAR указывают путь к мониторингу снежного покрова с высоким разрешением и улучшению принятия решений в важнейших речных бассейнах по всему миру.

Сток с глубоких горных снежных покровов является основным источником крайне необходимой воды для засушливых и полузасушливых регионов на западе Соединённых Штатов, а также во многих других частях мира. Ежегодно управляющие водными ресурсами в этих регионах должны балансировать свои водные бюджеты, учитывающие воду, поступающую, теряемую и хранящуюся в водосборных бассейнах, находящихся под их управлением, что влияет на все аспекты — от водоснабжения до сельского хозяйства, туризма и борьбы с лесными пожарами.

Для этого управляющие водными ресурсами в основном полагаются на устоявшиеся статистические модели, которые прогнозируют объём и время стока с гор. Однако информация, доступная для этих моделей, поступает главным образом из разрозненной сети метеостанций, отслеживающих снег, а также из карт снежного покрова, полученных на основе оптических спутниковых снимков, предоставляющих информацию о площади снежного покрова, но не о количестве воды, хранящейся в снегу.

Управляющие некоторыми бассейнами, как правило, теми, где расположены водосборные бассейны, обслуживающие крупные населённые пункты и сельскохозяйственных производителей, также могут финансировать усилия по сбору высокоточных данных дистанционного зондирования глубины и массы снега с воздуха (например, с помощью бортовых снежных обсерваторий). Эти данные значительно улучшают модели стока и прогнозирование речного стока для местного управления водными ресурсами и эксплуатации плотин. Однако значительная стоимость таких аэрофотосъёмок препятствует доступу к данным такого рода во многих регионах.

Данные, полученные со спутников, более экономичны и собираются чаще по сравнению с аэрофотосъёмкой. Поэтому подробные спутниковые наблюдения за объёмом и массой снега могут предоставить большему числу специалистов по управлению водными ресурсами доступ к более полной информации. Более трёх десятилетий исследователи разрабатывают методы дистанционного зондирования снега, работая над созданием спутниковой миссии, способной измерять объём и массу снега — обычно определяемые глубиной снега и эквивалентом водного запаса снега (snow water equivalent, SWE) — с высоким пространственным и временным разрешением. Прогресс достигнут, но на фоне продолжающегося сокращения снежного покрова из-за потепления [Hale et al., 2023] до сих пор нет финансируемой глобальной спутниковой миссии, ориентированной на изучение снега.

Одним из путей решения может стать использование интерферометрического радиолокатора с синтезированной апертурой (InSAR) для картирования изменений снежного покрова. InSAR широко используется в геофизике для изучения активности разломов и вулканизма путём измерения деформации поверхности земли. Однако применение этой техники к снегу затруднено, поскольку интервалы повторения и длины волн радаров современных спутниковых платформ InSAR не были разработаны с учётом сбора данных о снеге.

Однако недавние результаты кампании NASA SnowEx 2017–2023 гг. и возможности спутниковой миссии NASA–Индийской организации космических исследований (NISAR), запущенной в конце июля 2025 года, подчёркивают потенциал InSAR как нового космического метода дистанционного зондирования снега с высоким пространственным разрешением и почти глобальным охватом. Если этот метод будет полностью реализован, высокоточные измерения объёма и массы снега могут стать общедоступными для критически важных снежных бассейнов по всей планете, что потенциально может значительно улучшить методы устойчивого управления водными ресурсами. Такой ресурс также может позволить проводить научные исследования в удалённых и труднодоступных бассейнах.

Измерение снежного покрова с помощью радара

Многочисленные наземные и воздушные исследования за последние 50 лет показали, что глубину и массу снега можно рассчитать по времени распространения радиолокационных волн в снежном покрове. Радиолокационные сигналы охватывают микроволновую и радиоволновую части электромагнитного спектра и имеют гораздо большую длину волны, чем те, которые используются в оптической визуализации. Радиолокационные сигналы с длиной волны более 1 сантиметра проходят через сухой снежный покров, не содержащий талой воды, тогда как сигналы с длиной волны более 20 сантиметров могут проникать как в сухой, так и во влажный снежный покров [например, Bradford et al., 2009]. Однако ограничения пространственного разрешения и полосы пропускания препятствуют прямым измерениям времени распространения сигнала из космоса с использованием обычных радиолокационных систем.

С другой стороны, методы SAR, использующие фазу и амплитуду возвращаемого радиолокационного сигнала, нашли широкое применение в наблюдении за Землёй, особенно потому, что радиолокационные сигналы проходят сквозь облачный покров и могут использоваться в ночное время. SAR использует принципы эффекта Доплера для объединения нескольких перекрывающихся радиолокационных наблюдений с широкополосной радиолокационной антенны, имитируя большую апертуру антенны, что позволяет получать изображения с очень высоким пространственным разрешением (<10 метров) и регистрировать амплитуду и фазу рассеянных радиолокационных сигналов. Методы SAR, использующие амплитуду или фазу рассеянных сигналов, изучаются и разрабатываются для применения в снежной местности более 25 лет [например, Shi и Dozier, 1997; Guneriussen et al., 2001].

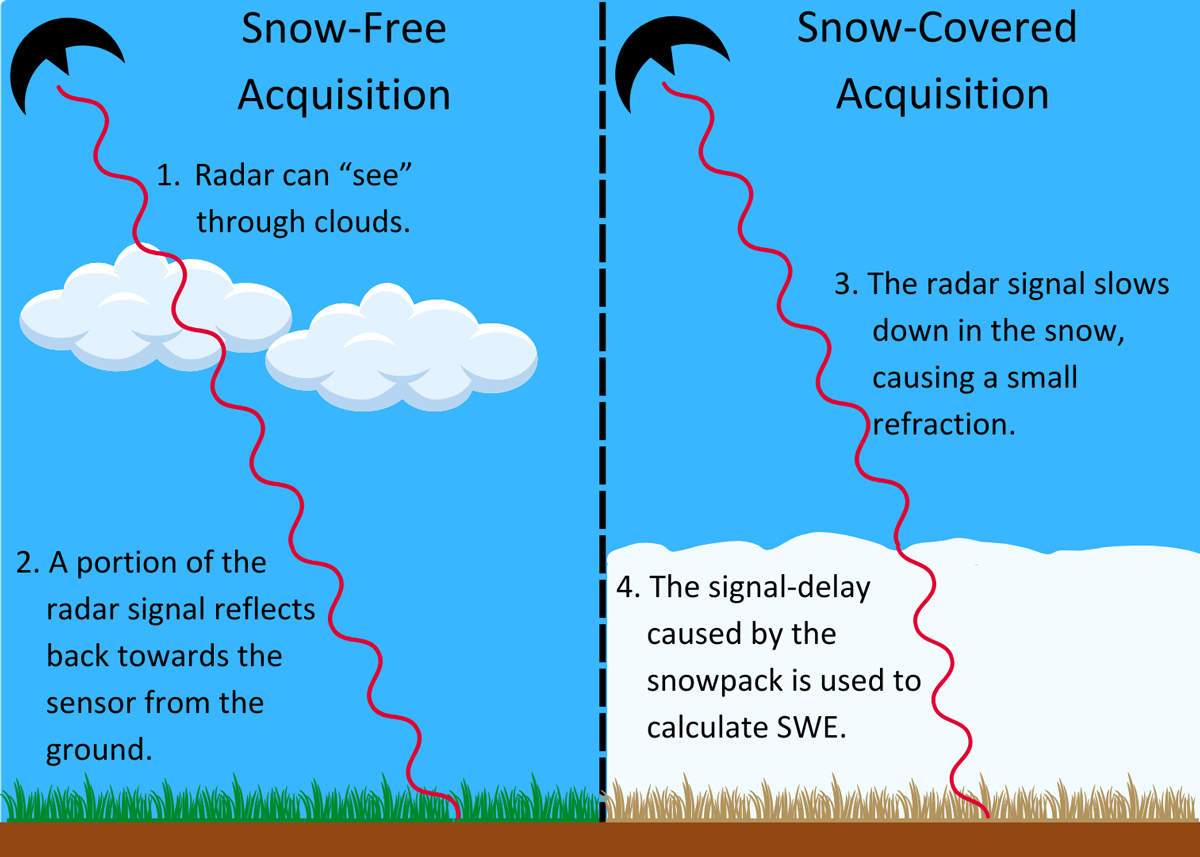

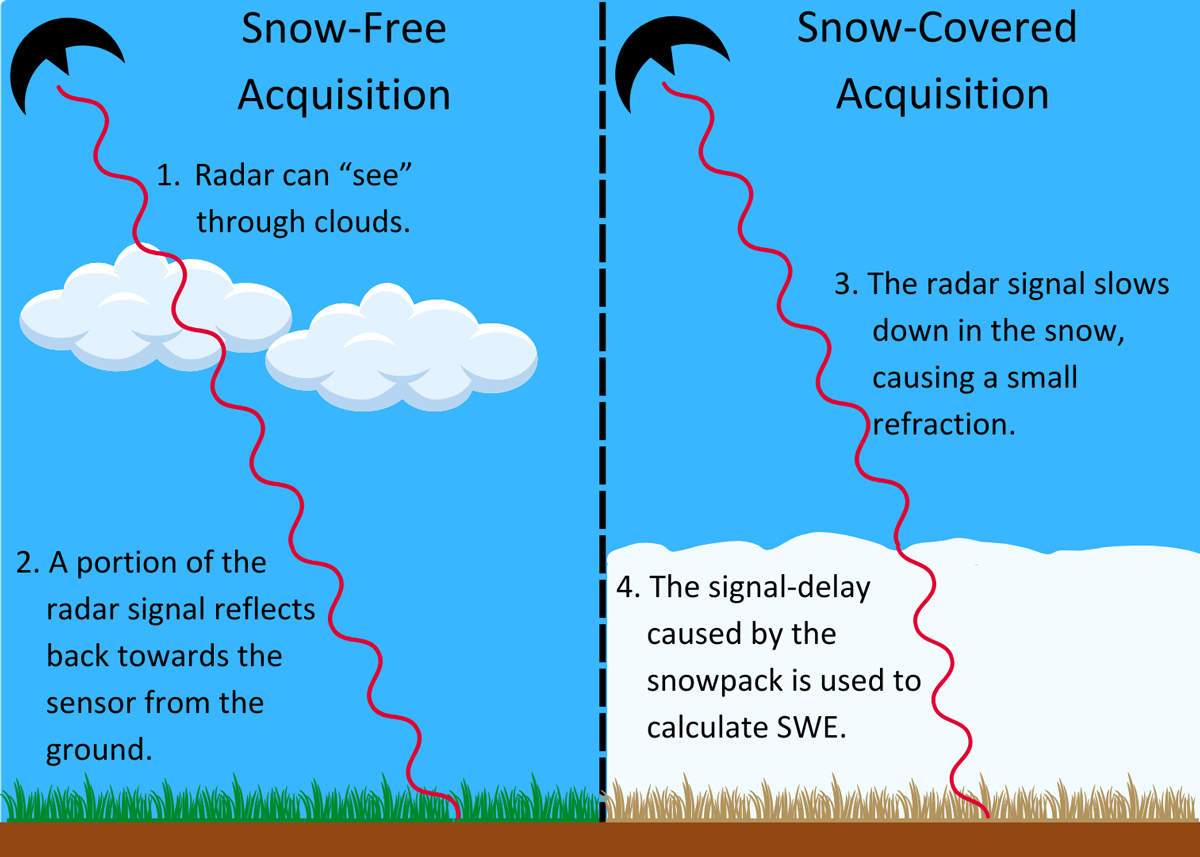

InSAR обнаруживает изменение фазы радиолокационных сигналов между двумя сеансами сбора данных SAR. Любое накопление снега между сеансами сбора данных вызывает изменение фазы рассеянных сигналов, поскольку радиолокационные волны движутся медленнее в снежном покрове, чем в воздухе. Это изменение фазы радара отражает изменение времени распространения сигналов и может быть использовано для непосредственной оценки изменений водозапасов в снеге; вместе с оценкой плотности снега оно также может быть использовано для оценки изменений глубины снега (рис. 1) [Guneriussen et al., 2001].

Рис. 1. На этом рисунке показано взаимодействие сигнала радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) со свободной от снега (слева) и впоследствии покрытой снегом (справа) средой. Изображение покрытой снегом среды представляет собой снежный покров глубиной до нескольких метров. Накопившийся снег вызывает преломление и небольшое замедление сигнала, что приводит к задержке времени его возвращения на спутник. Это можно использовать для оценки изменений водного эквивалента снега SWE. Для наглядности пути обратнорассеянного и пряморассеянного сигналов не показаны.

До недавнего времени метод InSAR для обнаружения снежного покрова практически не изучался и не разрабатывался, главным образом потому, что наблюдения за запасами снежной воды SWE, необходимые для проверки метода, не проводились одновременно с временными рядами данных InSAR. К другим факторам относятся неточная информация об орбитах спутников, создающая проблемы при обработке данных InSAR, нехватка спутников, работающих на более длинных волнах, и их соответствующие стратегии сбора данных, а также тот факт, что данные SAR в значительной степени являлись собственностью (эти данные стали доступны после запуска Sentinel-1 в 2014 году).

Длительные промежутки времени между сбором данных InSAR (например, от нескольких недель до нескольких месяцев) ещё больше усложняют применение метода, поскольку более длительные интервалы между наблюдениями приводят к менее точной или часто неразрешимой фазовой информации. Кроме того, когда большие снежные покровы вызывают изменение фазы более чем на 360° в рассеянном сигнале, возникает неоднозначность в результирующих оценках SWE и глубины снега.

Таким образом, предыдущие исследования показали, что для измерения последовательных изменений фазы и точного обнаружения изменений запасов воды в снежном покрове (например, в результате накопления, абляции или перераспределения) необходимы частые и регулярные наблюдения [Deeb et al., 2011]. Для оценки общего запаса воды в снежном покрове необходимо суммировать изменения запасов воды между последовательными парами данных InSAR (рисунок 2), подход, недавно продемонстрированный с использованием данных InSAR, собранных спутником Sentinel-1 каждые 6 дней [Oveisgharan et al., 2024].

Рис. 2. Накопление запасов снежной воды (SWE) измерялось в течение водного 2024 года на станции SNOTEL (телеметрия снега) Гризли-Пик в Колорадо (слева). Запасы SWE были разделены на 12-дневные интервалы, чтобы проиллюстрировать, как может выглядеть кривая накопления SWE, полученная с помощью NISAR. Цвета фона представляют собой исследованную осуществимость метода InSAR в L-диапазоне в течение всего снежного сезона. Наибольшая осуществимость ожидается с декабря по середину апреля, когда снежный покров, вероятно, сухой. Меньшая осуществимость - в более тёплые месяцы, когда жидкая вода в более влажном снежном покрове поглощает энергию радиолокационного сигнала. При измерении с помощью InSAR события накопления или абляции снега вызывают фазовые изменения (т.е. изменения длины пути сигнала или времени распространения) в обнаруженных сигналах. График справа представляет собой идеализированный и упрощенный пример того, как могут выглядеть эти фазовые изменения (φsnow) на основе накопления и абляции SWE, показанных слева.

SnowEx-UAVSAR проверяет возможности системы InSAR на практике

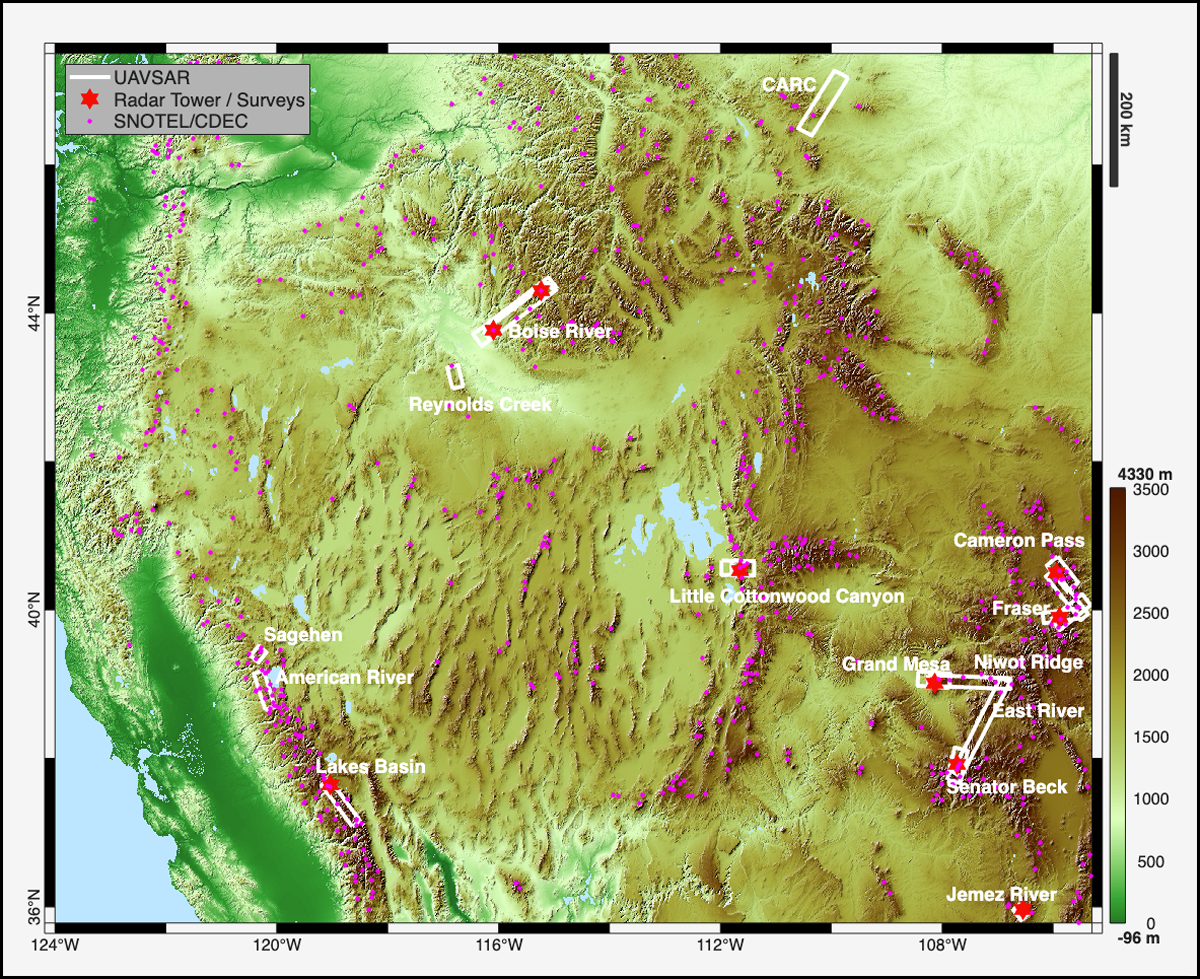

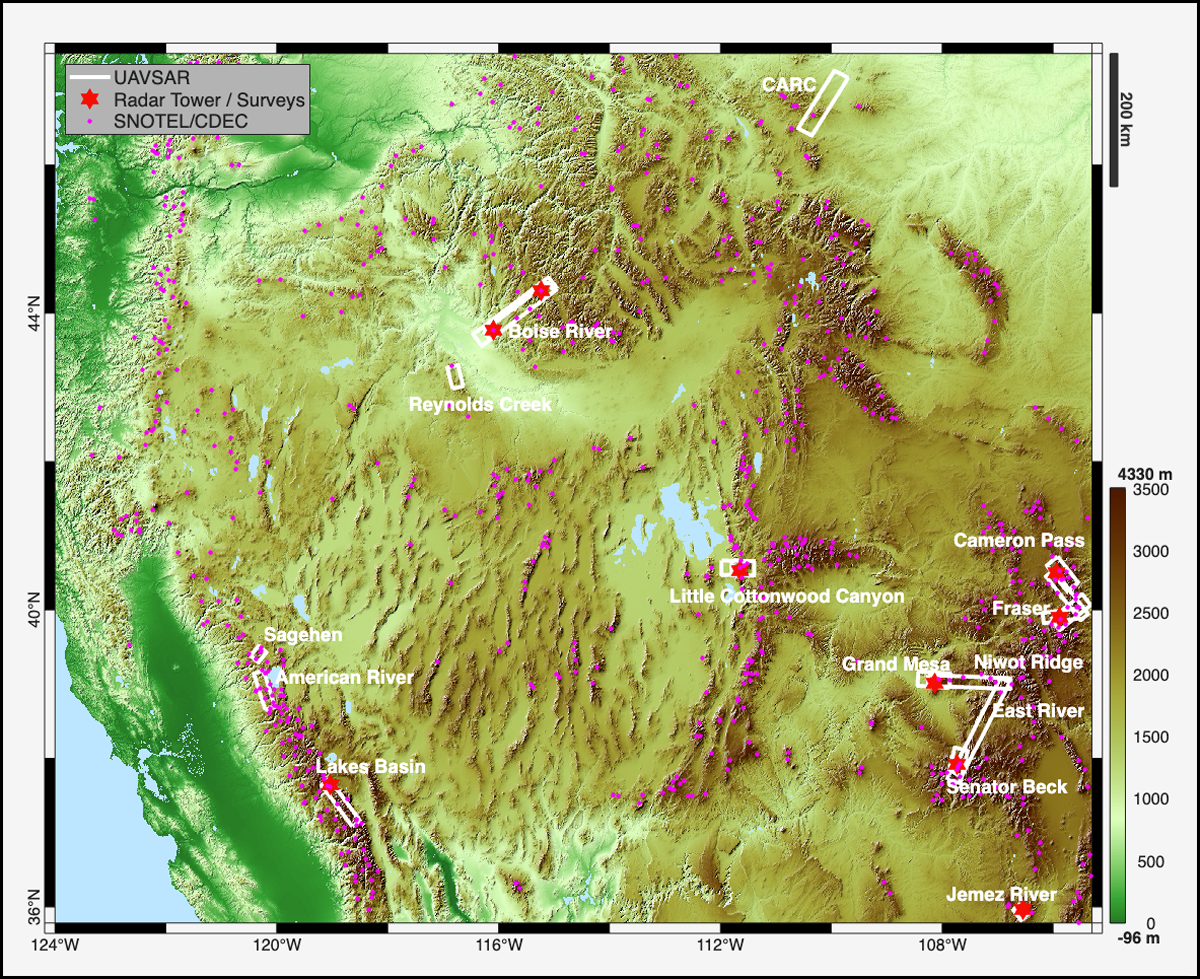

Рис. 3. Места сбора данных располагались по всему западу США. На каждом обозначенном участке было совершено как минимум одно полётное сканирование с использованием беспилотных летательных аппаратов (белые прямоугольники). Места расположения участков с наземными радиолокационными измерениями и станциями SNOTEL/CDEC (Калифорнийский центр обмена данными), которые предоставляли дополнительные наземные данные, обозначены красными маркерами и розовыми точками соответственно. Источник: Экспериментальный план NASA SnowEx 2020–2021 гг.

Беспилотный летательный аппарат UAVSAR летает на высоте около 12 километров, неся на борту радиолокационный прибор SAR, излучающий сигналы на полосе шириной приблизительно 15 километров, с пространственным разрешением около 5 метров и длиной волны около 24 сантиметров, что находится в диапазоне длин волн L-диапазона радаров. Длины волн L-диапазона радаров достаточно, чтобы проникать сквозь глубокий снежный покров (с минимальным рассеянием в снегу) и некоторые лесные массивы, однако большая длина волны снижает чувствительность при картировании небольших снежных заносов или небольших событий перераспределения ветра.

В феврале 2017 года NASA SnowEx провела воздушные и наземные кампании, включая полёты UAVSAR, на участках в Гранд-Меса и в бассейне Сенатор-Бек на западе Колорадо. Прибор UAVSAR пролетал над каждым участком в течение пяти дней с февраля по март. Прямая оценка подхода с повторными проходами L-диапазона InSAR была невозможна, поскольку стратегия полевых кампаний была разработана для оценки других методов дистанционного зондирования. Тем не менее, измерения фазовых переходов оказались ценными для прогнозирования глубины снега с помощью алгоритма машинного обучения, поскольку измеренные изменения запасов снежной воды имели очень схожую пространственную картину с общей измеренной глубиной снега [Alabi et al., 2025].

На основе этих предварительных результатов, с января по март 2020 и 2021 годов, с помощью БПЛА с радаром (UAVSAR) проводились полёты с еженедельными и двухнедельными интервалами над 13 полевыми участками в горах западной части Соединённых Штатов и одним участком в прериях Монтаны. Сопутствующие наземные кампании включали повторные наблюдения в определённых местах для лучшей оценки измерений запасов снежной воды и изменений глубины снега с помощью InSAR. На каждом участке исследователи собирали уникальный набор наземных наблюдений. Например, на некоторых участках основное внимание уделялось сбору данных из снежных ям и определению глубины снега, тогда как на других — сбору данных с помощью наземного радара. Для получения более обширного пространственного набора данных для оценки InSAR на отдельных участках также собирались данные о глубине снега с помощью бортового лидара.

Четыре исследования с использованием БПЛА с радиолокационной съёмкой (UAVSAR) были проведены в горных хребтах с континентальным климатом (характеризующимся жарким летом и холодной зимой), где снежный покров относительно невелик. В Гранд-Меса, штат Колорадо, измерения глубины снега и изменения запасов воды в снеге с помощью InSAR были сопоставлены с пространственно распределёнными измерениями снежного покрова с помощью бортового лидара. Marshall et al. [2021] показали, что измерения снега с помощью InSAR могут быть удивительно точными на равнинной местности и в условиях сухого снега.

Исследования, проводившиеся в течение трёхмесячных периодов в горах северного Колорадо, дополнительно подтверждают точность результатов, полученных с помощью InSAR, особенно в сезон накопления снега, когда снежный покров сухой [Bonnell et al., 2024a, 2024b]. Эти исследования также продемонстрировали полезность InSAR для картирования снежного покрова на различных ландшафтах, включая густо заросшие заболоченные луга, сильно выгоревшие лесные массивы, крутые склоны и хвойные леса с низкой и умеренной плотностью лесного покрова.

Исследование, проведенное в кальдере Валлес в Нью-Мексико, использовало InSAR для картирования накопления и таяния снега в начале сезона таяния и показало, что характер таяния напоминает потери снега, наблюдаемые на совпадающих оптических изображениях [Tarricone et al., 2023]. До этого исследования измерение запасов снежной воды с помощью InSAR в этот период снежного сезона считалось нецелесообразным, поскольку предполагалось, что мокрый снег слишком сильно поглотит и ослабит радиолокационный сигнал.

В двух других исследованиях оценивался метод InSAR для снежного покрова в горах Айдахо и в прерии Монтаны. Снежный покров в горах Айдахо классифицируется как межгорный, что означает, что он, как правило, глубже, чем континентальный снежный покров, но мельче, чем морской снежный покров (например, в Сьерра-Неваде, Калифорния). По сравнению с континентальными горными хребтами, межгорный климатический режим также, как правило, теплее, поэтому таяние снега в середине зимы происходит чаще, хотя снежный покров остаётся холоднее и суше, чем морской снег, на протяжении большей части зимы. Исследование UAVSAR в Айдахо показало, что оценки InSAR в L-диапазоне в целом совпадали с ручными измерениями запасов снежной воды и смоделированными оценками запасов снежной воды на больших высотах. Однако на меньших высотах измерения запасов воды в снеге с помощью InSAR имели большую неопределённость там, где был обнаружен влажный снег [Hoppinen et al., 2024].

Снежный покров в прериях, в том числе в Монтане, может быть непостоянным: в некоторых районах ветер сносит снег, а в других – перераспределяет его в глубокие снежные заносы. Palomaki and Sproles [2023] обнаружили, что измерения снега с помощью InSAR имеют повышенную неопределённость там, где земля покрыта снегом лишь частично.

От SnowEx к NISAR

Кампания NASA SnowEx позволила добиться значительных успехов в разработке подхода дистанционного зондирования InSAR для измерения снежного покрова. Однако необходимы дополнительные исследования для определения пригодности этого подхода в различных условиях, и не ожидается, что он будет работать везде и при любых снежных условиях. Наличие жидкой воды в снежном покрове является самым большим сдерживающим фактором, поэтому остаётся неясным, насколько хорошо L-диапазонный InSAR может обрабатывать влажный морской снежный покров, регионы, где снег накапливается вблизи точки таяния, и в весенний период таяния снега. Хотя метод, по-видимому, работает с высокой точностью в некоторых лесах, ещё предстоит выяснить, можно ли его адаптировать для лесов высокой плотности.

В ходе исследований NASA SnowEx InSAR было установлено, что этот метод успешно используется для оценки запасов воды в снеге в районах, покрытых сухим снежным покровом, сохраняющимся в течение всей зимы. Таким образом, он находит применение во многих важных снежных бассейнах. При широком применении он может значительно расширить понимание сезонной динамики снега во всём мире и помочь в прогнозировании стока в период таяния.

Спутниковая миссия NISAR обладает характеристиками, которые могут помочь в достижении цели применения InSAR для оценки водных ресурсов снега в глобальном масштабе. Во-первых, как и UAVSAR, NISAR будет использовать радиолокационный сигнал L-диапазона, что потенциально позволит проводить точные наблюдения фазовых переходов над некоторыми лесными массивами и глубокими снежными покровами. Во-вторых, NISAR будет иметь точный период повторного облёта в 12 дней. Этот период дольше, чем 7-дневный период повторного облёта, часто тестируемый во время кампании SnowEx, но должен быть достаточно коротким для получения высококачественных измерений запасов воды в снеге в различных климатических зонах. В-третьих, Аляскинский спутниковый центр, который будет распространять данные NISAR, предоставит наборы данных InSAR с разрешением 80 метров в течение двух дней после получения данных, что достаточно своевременно для принятия решений в области управления водными ресурсами.

К сожалению, потенциал метода был продемонстрирован только после разработки научного плана NISAR, поэтому научные цели миссии не включают сезонные измерения снега, и стандартный продукт для измерения снега не будет выпущен. Кроме того, хотя исследования SnowEx-UAVSAR 2020–2021 гг. частично подтвердили концепцию спутникового мониторинга снега с помощью InSAR, большая высота съёмки NISAR может создать дополнительные сложности, которые необходимо будет изучить и устранить. Например, NISAR будет обладать более низким разрешением, чем бортовая платформа UAVSAR, а большая высота съёмки внесёт дополнительные атмосферные и ионосферные артефакты в спутниковые наблюдения, некоторые из которых команда NISAR попытается оценить и удалить.

Несмотря на эти препятствия, результаты проекта SnowEx и доступность данных NISAR (а также предстоящие запуски других спутников SAR в L-диапазоне, таких как ROSE-L (Radar Observing System for Europe in L-band) и разработка методов картирования запасов снежного покрова с использованием более высоких радиолокационных частот) показывают, что современные радиолокационные методы освещают путь к будущему глобального мониторинга снежного покрова. Для продвижения по этому пути необходимо продолжать междисциплинарное сотрудничество с участием исследователей снега, экспертов по радиолокации, специалистов по обработке данных и, что немаловажно, местных специалистов по управлению водными ресурсами, чтобы оценивать и использовать потенциал InSAR для обнаружения изменений снежного покрова и принятия решений в области управления водными ресурсами, затрагивающих людей и среду обитания по всему миру.

References

Alabi, I. O., et al. (2025), Advancing terrestrial snow depth monitoring with machine learning and L-band InSAR data: A case study using NASA’s SnowEx 2017 data, Front. Remote Sens., 5, 1481848, https://doi.org/10.3389/frsen.2024.1481848.

Bonnell, R., et al. (2024a), L-band InSAR snow water equivalent retrieval uncertainty increases with forest cover fraction, Geophys. Res. Lett., 51(24), e2024GL111708, https://doi.org/10.1029/2024GL111708.

Bonnell, R., et al. (2024b), Evaluating L-band InSAR snow water equivalent retrievals with repeat ground-penetrating radar and terrestrial lidar surveys in northern Colorado, Cryosphere, 18(8), 3,765–3,785, https://doi.org/10.5194/tc-18-3765-2024.

Bradford, J. H., J. T. Harper, and J. Brown (2009), Complex dielectric permittivity measurements from ground-penetrating radar data to estimate snow liquid water content in the pendular regime, Water Resour. Res., 45(8), W08403, https://doi.org/10.1029/2008WR007341.

Deeb, E. J., R. R. Forster, and D. L. Kane (2011), Monitoring snowpack evolution using interferometric synthetic aperture radar on the North Slope of Alaska, USA, Int. J. Remote Sens., 32(14), 3,985–4,003, https://doi.org/10.1080/01431161003801351.

Guneriussen, T., et al. (2001), InSAR for estimation of changes in snow water equivalent of dry snow, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 39(10), 2,101–2,108, https://doi.org/10.1109/36.957273.

Hale, K. E., et al. (2023), Recent decreases in snow water storage in western North America, Commun. Earth Environ., 4(1), 170, https://doi.org/10.1038/s43247-023-00751-3.

Hoppinen, Z., et al. (2024), Snow water equivalent retrieval over Idaho–Part 2: Using L-band UAVSAR repeat-pass interferometry, Cryosphere, 18, 575–592, https://doi.org/10.5194/tc-18-575-2024.

Marshall, H. P., et al. (2021), L-band InSAR depth retrieval during the NASA SnowEx 2020 campaign: Grand Mesa, Colorado, in 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, pp. 625–627, https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9553852.

Oveisgharan, S., et al. (2024), Snow water equivalent retrieval over Idaho–Part 1: Using Sentinel-1 repeat-pass interferometry, Cryosphere, 18(2), 559–574, https://doi.org/10.5194/tc-18-559-2024.

Palomaki, R. T., and E. A. Sproles (2023), Assessment of L-band InSAR snow estimation techniques over a shallow, heterogeneous prairie snowpack, Remote Sens. Environ., 296, 113744, https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113744.

Shi, J., and J. Dozier (1997), Mapping seasonal snow with SIR-C/X-SAR in mountainous areas, Remote Sens. Environ., 59(2), 294–307, https://doi.org/10.1016/S0034-4257(96)00146-0.

Tarricone, J., et al. (2023), Estimating snow accumulation and ablation with L-band interferometric synthetic aperture radar (InSAR), Cryosphere, 17(5), 1,997–2,019, https://doi.org/10.5194/tc-17-1997-2023.

Ссылка: https://eos.org/features/satellite-radar-advances-could-transform-global-snow-monitoring