ВМО издаёт первый Бюллетень по качеству воздуха и климату

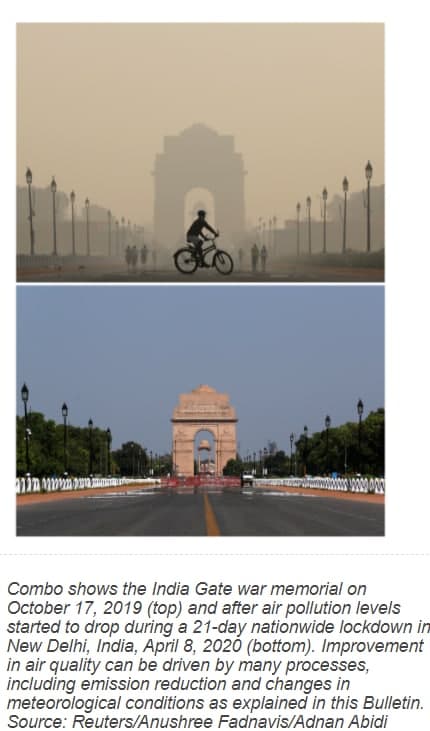

3 сентября 2021 г. (ВМО) – Изоляция, обусловленная COVID-19, и ограничения на поездки привели к резкому краткосрочному снижению выбросов основных загрязнителей воздуха в 2020 г., особенно в городских районах. Многие горожане увидели голубое небо вместо загрязнённой пелены. Но сокращение не было равномерным по всем регионам или по всем типам загрязнителей. Согласно новому отчёту Всемирной метеорологической организации (ВМО), во многих частях мира по-прежнему не соблюдаются нормативы качества воздуха.

Бюллетень по качеству воздуха и климату - первый в своем роде, выпущенный ВМО, - освещает основные факторы, влиявшие на качество воздуха в 2020 году, по сравнению с предыдущими годами. Он показывает, как в разных частях света имели место как улучшения, так и ухудшения качества воздуха.

Это демонстрирует тесную связь между качеством воздуха и изменением климата. В то время как антропогенные выбросы загрязнителей воздуха снизились во время экономического кризиса, связанного с COVID-19, экстремальные метеорологические явления, вызванные изменением климата и окружающей среды, спровоцировали беспрецедентные песчаные и пыльные бури и лесные пожары, повлиявшие на качество воздуха.

Эта тенденция сохраняется и в 2021 году. Разрушительные лесные пожары в Северной Америке, Европе и Сибири повлияли на качество воздуха для миллионов людей, а песчаные и пыльные бури накрыли многие регионы и прошли через континенты.

«COVID-19 оказался незапланированным экспериментом по качеству воздуха и привёл к временным локальным улучшениям. Но пандемия не заменяет устойчивых и систематических действий по устранению основных факторов, вызывающих как загрязнение воздуха, так и изменение климата, и таким образом защищающих здоровье людей и планеты», - сказал Генеральный секретарь ВМО профессор ПеттериТаалас.

«Воздействие загрязнителей воздуха имеет место вблизи поверхности в течение нескольких дней или недель и обычно локально. Напротив, продолжающееся изменение климата, вызванное накоплением парниковых газов в атмосфере, происходит в масштабе времени от десятилетий до столетий и приводит к изменениям окружающей среды во всём мире. Несмотря на различия, нам нужна последовательная и комплексная политика в области качества воздуха и климата, основанная на наблюдениях и научных данных», - сказал он.

Загрязнение воздуха оказывает значительное влияние на здоровье человека.По оценкам последнеговыпуска GlobalBurdenofDiseaseassessment, глобальная смертность увеличилась с 2,3 миллиона в 1990 году (91% из-за твёрдых частиц, 9% из-за озона) до 4,5 миллиона в 2019 году (92% из-за твёрдых частиц, 8% из-заозона).

Бюллетень и сопровождающий его анимационный ролик были опубликованы в преддверии Международного дня чистого воздуха для голубого неба 7 сентября.Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН для повышения осведомленности и содействия действиям по улучшению качества воздуха, имеющим решающее значение для здоровья человека и смягчения последствий изменения климата.

Тема этого года - «Здоровый воздух, здоровая планета».

Влияние COVID-19 на качество воздуха

Многие правительства по всему миру отреагировали на пандемию COVID-19 ограничением собраний, закрытием школ и введением карантина.Такая политика домоседства привела к беспрецедентному снижению выбросов загрязняющих веществ.

В таких регионах, как Китай, Европа и Северная Америка, краткосрочное сокращение выбросов, связанное с COVID, совпало с долгосрочными мерами по снижению выбросов, которые привели к снижению концентраций PM2,5 в 2020 году по сравнению с предыдущими годами.Увеличение PM2,5 над Индией было менее выраженным, чем в предыдущие годы.

Однако некоторые исследования показывают, что во многих частях мира концентрации PM2,5 вряд ли будут соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, несмотря на резкое сокращение мобильности.

Программа ВМО / Глобальной службы атмосферы изучила поведение основных загрязнителей воздуха на более 540 транспортных, фоновых и сельских станциях в/ около 63 городов из 25 стран, расположенных в семи географических регионах мира.

Эти данные использовались для анализа изменений качества воздуха в отношении основных загрязнителей, таких как PM2,5, диоксид серы (SO2), оксиды азота (NOx), монооксид углерода (CO) и озон (O3).

Анализ показал снижение примерно до 70% средних концентраций NO2 и 30–40% средних концентраций PM2,5 во время полной блокировки в 2020 году по сравнению с теми же периодами 2015–2019 гг. Однако частицы PM2,5 демонстрировали сложное поведение даже в пределах одного региона, например, в некоторых городах Испании их рост был обусловлен переносом африканской пыли и / или биомассы на большие расстояния.

Изменения концентраций озона сильно различались по регионам: от полного отсутствия изменений до небольшого (как в случае с Европой) и более значительного увеличения (+ 25% в Восточной Азии и + 30% в Южной Америке).

Концентрации SO2 в 2020 г. были на ~ 25–60% ниже, чем в 2015–2019 гг. для всех регионов. Уровни CO были ниже во всех регионах, с наибольшим снижением в Южной Америке примерно до 40%.

Климат, лесные пожары и качество воздуха

Интенсивные лесные пожары привели к аномально высоким концентрациям PM2,5 в нескольких частях мира, которые были необычно засушливыми и жаркими в 2020 году. В январе и в предыдущем декабре юго-запад Австралии пострадал от масштабных лесных пожаров, усугубившими загрязнение воздуха.

Дым от пожаров в Австралии также привёл к временному похолоданию в южном полушарии, сравнимому с тем, что вызвано пеплом от извержения вулкана.

Сезон лесных пожаров 2020 года ознаменовался экстремальными пожарами в Сибири и на западе США с точки зрения общего количества пирогенного углерода, выброшенного в атмосферу, с чрезвычайно плотными и обширными дымовыми шлейфами, видимыми из космоса. По сравнению с предыдущими десятилетиями на Аляске и в Канаде наблюдалась нехарактерно слабая пожарная активность.

Управление глобального моделирования и ассимиляции НАСА оценило влияние пожаров на загрязнение атмосферного воздуха в Северной Америке и подсчитало, сколько людей подверглось воздействию различных уровней загрязнителей. Было обнаружено, что количество людей, которые, вероятно, испытали нездоровые уровни загрязнения воздуха, увеличилось во время сезона пожаров и достигло пика во вторую неделю сентября, когда большинство сильных пожаров произошло на западе США. Более чем на неделю 20–50 миллионов человек - в основном на западе США, но также и в регионах с подветренной стороны - были классифицированы как имеющие «высокий» или «очень высокий» риск для здоровья.

Политика изменения климата

Деятельность человека, в результате которой выбрасываются в атмосферу долгоживущие парниковые газы, также увеличивает концентрацию короткоживущего озона и твёрдых частиц в атмосфере. Например, при сжигании ископаемого топлива (основного источника диоксида углерода (CO2)) в атмосферу также попадает оксид азота (NO), что может привести к фотохимическому образованию озона и аэрозольных нитратов. Точно так же в результате сельскохозяйственной деятельности (основного источника парникового газа метана) выделяется аммиак, который затем образует аэрозоли аммония.

Традиционные загрязнители включают короткоживущие химически активные газы, такие как озон - газ, одновременно являющийся обычным загрязнителем воздуха и парниковым газом, и твёрдые частицы - широкий спектр взвешенных в атмосфере крошечных частиц (обычно называемых аэрозолями). Они вредны для здоровья человека и обладают сложными характеристиками, которые могут охладить или согреть атмосферу.

Таким образом, изменения в политике, призванной улучшить качество воздуха, отражаются на политике, направленной на ограничение изменения климата, и наоборот. Например, резкое сокращение сжигания ископаемого топлива, чтобы сократить выбросы парниковых газов, также приведёт к уменьшению концентрации загрязнителей воздуха, связанных с этой деятельностью, таких как озон и аэрозольные нитраты.

Политика уменьшения загрязнения твёрдыми частицами для защиты здоровья человека может устранить выхолаживающий эффект сульфатных аэрозолей или разогревающий эффект чёрного углерода (частиц сажи).

Наконец, изменения климата могут напрямую влиять на уровень загрязнения.Например, повышенная частота и интенсивность волн тепла может привести к дополнительному накоплению загрязняющих веществ вблизи поверхности.Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, частота и интенсивность таких событий в будущем будет увеличиваться.

Наблюдения за химическим составом атмосферы, такие как те, которые координируются Глобальной службой атмосферы ВМО, необходимы для понимания его состояния и тенденций изменений.Они помогают улучшить системы прогнозирования и поддерживают комплексную политику в области качества воздуха и климата.

Ссылка: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-publishes-first-air-quality-and-climate-bulletin