За 1880–2018 годы рост температур на планете в среднем составил 0,8 °C, или на 0,058 °C за десятилетие. Однако в России в целом климат «теплеет» в 2,5 раза быстрее среднемирового. А в Арктике только за последние 10 лет средние температуры поднялись на 0,75 °C — в десяток раз быстрее, чем в мире. Это означает, что там происходят изменения колоссальных масштабов. С одной стороны, через тающую поверхность вырывается метан, образуя целые фонтаны в море и новые озера на суше. С другой — северные земли быстро покрываются зеленью, там появляется больше жизни. Чтобы оценить объем и направление изменений, нужно систематическое и тщательное изучение происходящего. Справляется ли российская наука с этим вызовом?

Согласно ряду научных работ, арктическое потепление по своей природе заметно отличается от глобального и не связано с ним напрямую. В нашем полушарии постоянно существует высотный Северный полярный вихрь. По мере того, как потепление ослабляет разницу температур между экватором и полюсом, устойчивость вихря снижается, и воздух низких широт чаще проникает в высокие, «подогревая» Арктику. Другой важный региональный фактор: резкое падение отражательной способности морских льдов, площадь которых убывает, дополнительно ускоряя региональное потепление. Но какой бы ни была его природа, последствия этого процесса могут быть еще значимей и интереснее для науки.

Таяние мерзлоты и CO2: насколько тающая тундра может ускорить глобальное потепление

Людей в Арктике немного, 4 миллиона, чуть более 1/2 000 населения Земли. Однако потепление в ней может влиять на планету в целом. В мерзлотных грунтах северного полушария связано огромное количество органики. Следует помнить, что 2–3 миллиона лет назад на Новой Земле росли леса, и еще в бронзовом веке почвы в районе Салехарда были подзолистыми (сейчас — тундромерзлотные). То, что в регионах теплого климата быстро разлагают почвенные бактерии, здесь в основном сохранилось.

При оттаивании мерзлоты бактерии снова получат доступ к этой органике и, разлагая ее, смогут выделить в атмосферу до 1,5 триллионов тонн CO2. Всего в газовой оболочке Земли 3,2 триллиона тонн этого газа, и человечество добавляет около 37 миллиардов тонн каждый год. Легко видеть, что в теории CO2 из Арктики может резко ускорить глобальное потепление. Чтобы понять, так это или нет, нужны эмпирические данные из арктической зоны — например, регулярные замеры концентрации CO2 в разных ее точках.

Увы, с этим есть некоторые проблемы. Спутникам на стандартных орбитах тяжело наблюдать приполярные зоны, а значит, и измерять концентрацию парниковых газов в местной атмосфере им сложно. В такой ситуации важнейшую роль должны играть наземные станции наблюдения. Росгидромет имеет три арктические станции, регулярно измеряющие содержание CO2 и CH4 (Кольский полуостров, Ямал, Тикси), однако российская Арктика огромна, и этого для нее совершенно недостаточно.

Для сравнения: международная сеть станций измерения TCCON, развернутая в зарубежной Арктике, насчитывает десятки станций на сравнимой территории. Как комментирует ситуацию Александр Родин, заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, по сути, развернутой сети станций наблюдения у нас на сегодня нет, и ее создание — задача большой важности: «В России пока нет национальной программу по климату. К счастью, само отношение к вопросу начало меняться, но пока в какие-то федеральные программы не превратилось».

Между тем, по мнению ученого наличие подобной национальной программы крайне важно: «Потеря компетенций в этой области для нас весьма опасна. Явления типа Греты Тунберг показывают, что сегодня в мире активно используют некомпетентное общественное мнение для продвижения своих интересов. И Россия на сегодняшний день здесь, к сожалению, беззащитна, потому что у нас нет своих национальных программ, национальных компетенций в области изучения ситуации с климатом, которые могли бы противостоять мнениям извне и продвигать свою климатическую повестку в соответствии с нашими национальными интересами».

По одним оценкам, до 2100 года таяние мерзлоты не окажет заметного воздействия на потепление. По другим — за тот же период северные земли могут выбросить в атмосферу до 650 миллиардов тонн CO2 (на уровне совокупных антропогенных выбросов CO2 от США за тот же период). К сожалению, точно сказать сложно: измерения по этим газам на нашей территории пока достаточно локальны и фрагментарны.

При этом в России есть собственные высокоэффективные средства измерения содержания парниковых газов. Несколько лет назад в МФТИ был разработан гетеродинный спектрометр сверхвысокого разрешения (Александр Родин был среди его создателей). На сегодня его спектральное разрешение (~108) — самое высокое среди существующих в мире, к тому же он заметно компактнее и дешевле западных аналогов.

Метангидратная катастрофа: реальная угроза или бумажный тигр?

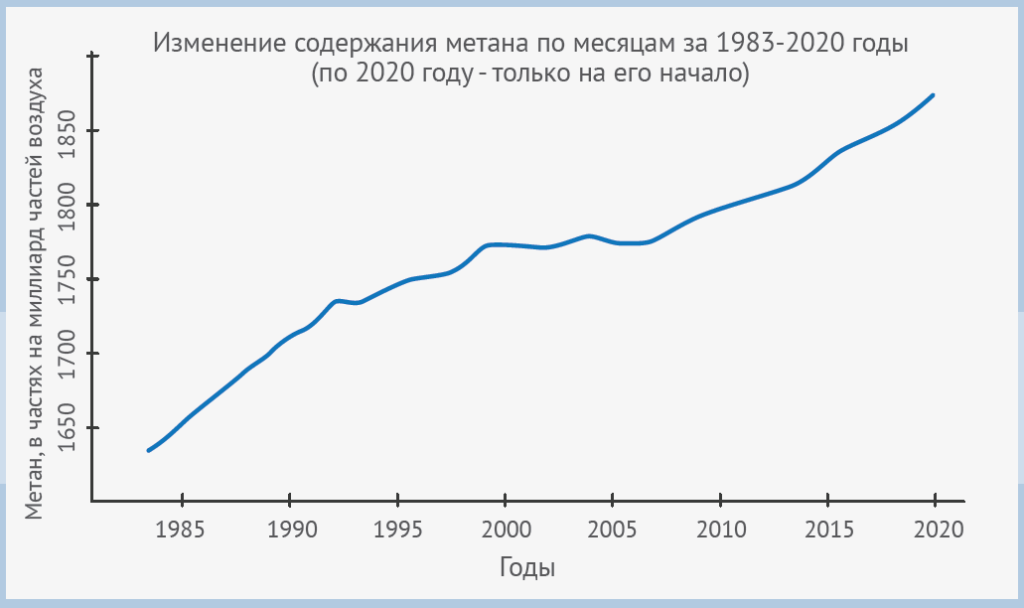

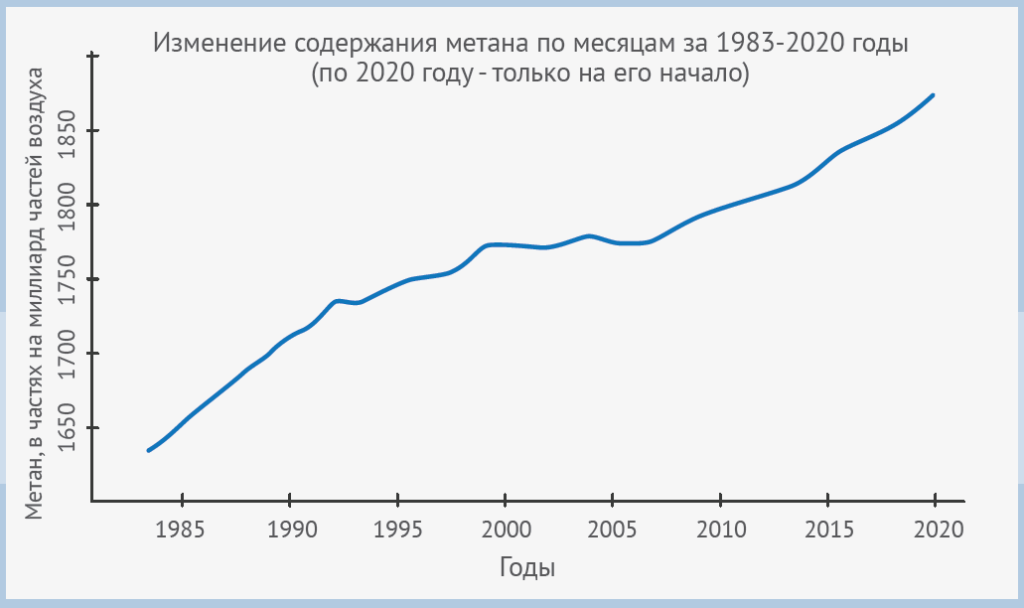

Углекислый газ — не единственная «длинная рука» Арктики, с помощью которой она может повлиять на климат всей планеты. Возможно, еще более важен метан. Исторически при сильных оледенениях его концентрация падала до 0,35 частей на миллион (ppm), в доиндустриальное время составляла 0,7 частей на миллион, а сейчас в Арктике, по западным данным, — 1,9 ppm.

Хорошо видно, что концентрация метана в воздухе Земли растет, а с учетом того, что он поглощает ИК-излучение много эффективнее СО2, влияние его прироста на климат весьма ощутимо. Источник: esrl.noaa.gov

Иными словами, мы живем в эпоху быстрого роста концентрации второго по важности среди неконденсирующихся в нормальных условиях парниковых газов. Причин этого роста две: таяние метангидратов на морском дне шельфовых морей Арктики и проявления криовулканизма на суше.

Из-за этого в западном научном сообществе постоянно всплывает тема «гипотезы метангидратного ружья». Согласно ей, идущее потепление спровоцирует крайне быстрое таяние метангидратов арктического шельфа и повысит концентрацию метана в атмосфере до такой степени, что потепление будет самоускоряться намного быстрее, чем это предсказывают прогнозы МГЭИК. Скорость изменения климата станет значительно выше, чем сейчас, и ее часто обозначают как «катастрофу».

Игорь Мохов, научный руководитель Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и профессор МФТИ, отмечает, что на сегодня такие оценки трудно назвать вполне обоснованными. Конечно, если экстраполировать локальные всплески концентрации метана на все арктические территории, то можно получить и очень большие оценки.

Однако, по мнению российских научных групп, на самом деле выбросы метана в Арктике на протяжении всего XXI века могут усилить парниковый эффект лишь очень умеренно. Дело в том, что метан и на шельфе, и на суше распределен весьма неравномерно — и поэтому местные локальные всплески не означают, что метан с такой же скоростью выбрасывается во всех высоких широтах. По предварительным оценкам, такой метан может поднять глобальные средние температуры к 2100 году менее чем на 0,1°C.

Тем не менее важность метанового фактора не стоит и недооценивать. Как отмечает профессор Мохов, именно благодаря таянию метангидратов и выбросам метана на суше к концу XXI века Россия может стать из нетто-поглотителя CO2 нетто-эмитентом этого газа. Сейчас, не учитывая антропогенные выбросы, наша страна за счет лесов поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывает, но из-за таяния в Арктике к концу века все станет наоборот. Это весьма важно, потому что на основании баланса по выбросам парниковых газов в наше время оцениваются углеродные квоты, которые уже сейчас служат предметом торга между странами: те, у кого есть «лишние» квоты, продают их тем, у кого их нет. Со временем значимость подобных квот может сильно вырасти.

Другой важный момент: выбросы метана в Арктике часто могут быть локальны. Например, в виде «метановых фонтанов», один из которых в октябре 2019 года обнаружила экспедиция российских ученых в Восточно-Сибирском море. Там концентрация метана в воздухе локально превосходила нормы до девяти раз.

К локальным события относится и появление новых озер на Ямале (феномен, впервые зафиксированный именно в России в 2014 году). Когда таяние мерзлоты под «шапкой» мерзлотного грунта высвобождает газы (в том числе от гниения органики), создается пучение. Когда газов станет достаточно много, произойдет их прорыв и образуется кратер, как при криовулканизме на Церере и других далеких телах Солнечной системы. Затем такие кратеры за год-два заполняются водой от тающей соседней мерзлоты и становятся озерами. Как отмечает Игорь Мохов, такие процессы хотя и выглядят впечатляюще, но не несут опасности для местных жителей и инфраструктуры. Пучение грунта предшествует появлению самого кратера на несколько месяцев, его легко заметить и заранее принять все необходимые меры.

Российская Арктика и последствия глобального потепления: как учесть минусы?

Фото изможденных белых медведей часто используют как иллюстрацию катастрофических последствий глобального потепления. Но есть нюанс: на самом деле мы не знаем, уменьшается их численность или же растет. По подавляющему большинству их популяций в мире мониторинг численности не ведется, и такая же ситуация — в нашей стране.

Еще один сложный вопрос — северные олени. Теплые зимы приносят в Арктику больше снега, подтаивания создают наст, который может вести к падежу этих животных, а их разведение — основной вид деятельности коренных народов Севера. В то же время статистика утверждает, что оленей там уже 1,9 миллиона, в полтора раза больше, чем в 2000 году. На одном Ямале в 1927 году их было 20 тысяч, а сегодня 760 тысяч: ученые из-за этого бьют тревогу, потому что олени местами выели ягельник до земли. По логике, эти животные должны страдать от потепления, но по факту это не так. Было бы неплохо изучить вопрос в рамках единой исследовательской программы и решить, что делать, спасать оленей или сдерживать их безудержное размножение.

Между тем есть серьезные основания полагать, что происходящие изменения климата вовсе не обязательно фатальны для белых медведей. 115–130 тысяч лет назад, в последнее межледниковье море было на несколько метров выше нынешнего. Скандинавия была островом, а в Рейне и Темзе водились бегемоты. По генетическим данным, белые медведи как вид существуют сотни тысяч лет, то есть благополучно пережили период африканской живности на широте Англии и Германии.

Возможной причиной этой живучести была большая устойчивость главной компоненты диеты белых медведей — кольчатых нерп. После прошлых ледниковых периодов их популяции были изолированы в Каспийском море, на Байкале и в Ладоге. Во всех этих районах они благополучно выжили, причем в южной части Каспия спокойно выводят детенышей не на льду, а на пляжах островов. Получается, кольчатые нерпы устойчивы к потеплению такой силы, которого в российской Арктике никогда не будет. Выходит, и вымирание полярных медведей необязательно?

По сообщению «Роснефти» в 2020–2023 годах ее исследователи будут участвовать в четырехлетней программе изучения и подсчета белых медведей, моржей, белых чаек и диких северных оленей. Если такие наблюдения станут регулярными, они позволят понять, куда на самом деле движется ситуация.

Как учесть плюсы?

У антропогенных процессов, вызвавших глобальное потепление, есть еще одна сторона: глобальное озеленение. Так называют надежно фиксируемое разными научными группами увеличение листовой поверхности на земной суше. Это следствие распространения растительности, толкаемого, в первую очередь, ростом концентрации CO2 в атмосфере (листья поглощают его при росте) и, во вторую очередь, ростом температур в холодных зонах мира.

Как это влияет на Арктику, можно примерно представить по американским исследования этой темы. По спутниковым снимкам 2002–2014 годов, в северной части Аляски площадь листьев увеличивается на 1% в год, причем в сухих местах роста почти нет, а во влажных он в два и более раз быстрее. Озеленение там идет пропорционально количеству дней с температурой выше нуля: их становится на 1,79 суток больше каждый год.

Благодаря западным работам в этой области мы знаем, насколько глобальное озеленение затронуло Россию в целом. Только в 2000–2017 годах площадь листьев в нашей стране выросла на 6,62% (0,757 миллиона квадратных километров). Это очень большие цифры: в мире за то же время этот показатель вырос на 5,3 миллиона квадратных километров, то есть седьмая часть всего прироста пришлась на нашу страну.

Сильнее за это время «позеленел» только Китай, но там шла масштабная программа озеленения. А вот в России процесс зарастания брошенных в постсоветский период земель в XXI веке не только остановился, но и повернул вспять: площадь пашни и пастбищ начала расти. То есть в нашей стране озеленение — процесс непреднамеренный.

Увы, как и с какой скоростью эти процессы идут в российской Арктике, пока остается только гадать. Как отмечает Александр Родин, чья лаборатория имеет несколько перспективных проектов по поводу мониторинга земных процессов из космоса, «к сожалению, у нас сейчас нет ни собственных космических средств, которые бы позволяли такие вещи наблюдать, ни, самое главное, тех, кто строит модели по таким явлениям».

По его словам, пока удел отечественных ученых в подобной области — это либо глубокая кооперация с зарубежными коллегами — и тогда и постановка задач исследования, и его «приборная» часть тоже являются зарубежными — или же работы, связанные с интерпретацией измерений, сделанных на Западе. Родин обозначает их как «достаточно провинциальные работы».

Почему ситуация с глобальным озеленением так важна? В популярной прессе часто отмечается гипотетическое негативное влияние глобального потепления на земную растительность. А научные данные последних лет показывают: первичная продуктивность биосферы в период потепления достигла самого высокого уровня за, как минимум, последние 54 300 лет — причем именно из-за антропогенных выбросов CO2.

Базовые предпосылки, на основании которых «зеленые» активисты призывают бороться с глобальным потеплением, могут быть не вполне верны. По современным данным, в сценарии с ростом выбросов CO2 (сценарий RCP 8.5) к концу XXI века биомасса на планете может вырасти на 50% от значений конца прошлого века. Если выбросы CO2 будут вскоре ограничены, а затем и пойдут на убыль (RCP 4.5), то рост биомассы ограничится 31%.

Подведем итоги. На сегодня Арктика, в том числе и российская, — область самого быстрого изменения климата на планете. Предположительно, это значит, что там быстрее всего в мире выделяются метан и углекислый газ из метангидратов и мерзлотных грунтов. Теоретически от потепления может как-то меняться численность белых медведей и других местных видов крупных животных, но, поскольку у нас их только начали считать, достоверно об этом ничего неизвестно. Вероятно, в российской Арктике также самыми высокими темпами в мире идет наблюдаемый на всех континентах процесс озеленения.

Получается, задачи отечественных ученых в изучении последствий потепления в Арктике пока только в самом начале своего выполнения. Александр Родин резюмирует: «Именно на территории России изменение климата сейчас идет быстрее, чем где-то еще в мире, при этом наши научные компетенции в области его изучения явно недостаточны по сравнению с зарубежными научными группами. Мы здесь становимся очень уязвимы, зависимы от их видения этого вопроса и не имеем возможности ему что-то противопоставить».

Ссылка: https://zanauku.mipt.ru/2020/08/04/poteplenie-v-arktike-kakie-zadachi-ono-stavit-pered-uchenymi/

Текст бюллетеня

Текст бюллетеня